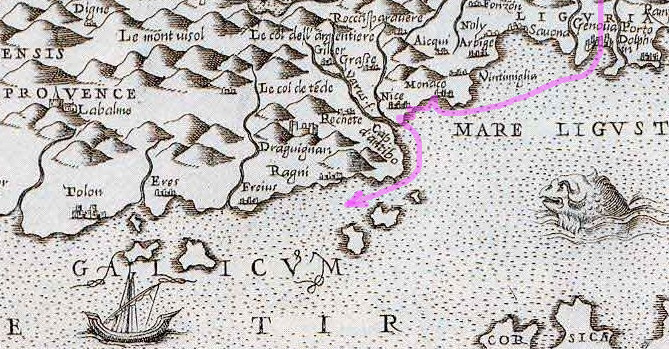

La campagne de Carras se trouve à l'ouest de Nice, au pied des

collines, en bord de mer, à 4 km environ des portes de la cité.

L'image ci-dessous donne une idée du cadre, et de la vue

qu'on y a sur Nice et sur le cap Ferrat. À l'écart de la ville et

de ses fortifications, le hameau est constitué de quelques

fermes et de maisons rurales de la noblesse niçoise, mais sa

situation n'est pas commode, exposée en permanence aux invasions

françaises (par la route) et aux pirates (par la mer). En effet,

si le Comté de Nice est éternellement un territoire frontalier

entre Provence et Piémont, sans cesse disputé par la France et

l'Italie (du Moyen-Âge à 1947), le quartier de Carras se trouve

aux confins mêmes de Nice et de la France : c'est en quelque sorte

la frontière de la frontière. Sa situation sur la grand-route du

littoral à l'entrée du Comté est stratégique pour le commerce,

mais catastrophique pour la sécurité.

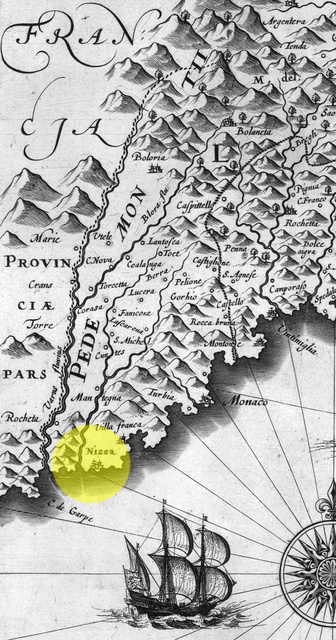

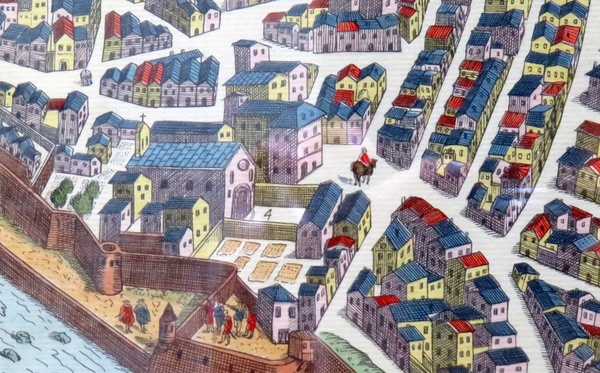

La représentation ci-contre est tirée de la galerie des

cartes, au Vatican (XVIe siècle). La commune de Nice est indiquée

en jaune, avec la campagne de Carras en bleu.

XVe-XVIe

siècles

Le

13 mars 1490,

le duc Charles de Savoie meurt à l'âge de 22 ans (on pense qu'il a

été empoisonné par le marquis Louis II de Saluces). Sa veuve

Blanche de Montferrat [ci-contre]

prend en charge la régence de leur fils, Charles-Jean-Amédée, âgé

d'à peine un an.

Le

1er mai 1492, Blanche et

le

gouverneur de Nice (Antoine de Soumont) réforment la procédure

d'élection des syndics de la ville. Le sort désigne

Antoine Falicon parmi 8

citoyens chargés d'élire les 4 nouveaux syndics (un pour

chacun des 4 états) qui administreront la ville à compter du 1er

janvier 1493 : ils désignent le noble Matthieu Marquesan, le

marchand Jean Caravadossi, l'artisan Jean Nicolai et le paysan

Antoine Pittavino

[cf. Gioffredo].

Juillet 1524 : bataille navale dans la baie des

Anges

En Europe, le XVIe siècle n'est autre qu'une série de

conflits entre le Royaume de France et le Saint-Empire.

François Ier a pris le Milanais en 1515 (Marignan), mais

il en est expulsé par les troupes impériales dès avril 1524 (6e guerre

d'Italie, 1521-1525). Les Français battent alors en

retraite, et l'armée de Charles V est bien résolue à les

pourchasser jusqu'en Provence. Fin juin, les

belligérants arrivent sur le littoral niçois : les

Français s'abritent dans la rade de Villefranche (le duc

Charles II de Savoie étant alors "neutre"), tandis

que les troupes impériales mouillent à Monaco.

Le 7 juillet, les

Espagnols sortent 18 galères de Monaco pour débarquer

leurs troupes à Nice (flotte de l'amiral Hugues de Moncade, soutenue

à terre par l'infanterie de Charles III de Bourbon).

Mais 15 galères françaises interviennent et se

mettent à les bombarder (avec l'aide d'Andrea Doria). Les

Espagnols reprennent le large, sauf 3 navires,

qui n'arrivent pas à suivre et tentent tout de même de

viser la plage de Carras. Il s'ensuit une bataille

navale au cours de laquelle les galères impériales

sont attaquées, bombardées, capturées, libérées,

incendiées... avec de lourdes pertes des deux côtés.

|

Juin

1538 : le Congrès de Nice Juin

1538 : le Congrès de Nice

En 1538, pour en

finir avec la 8e guerre d'Italie, le pape Paul III a organisé à

Nice un Congrès afin de persuader Charles V et François Ier de

consentir à une trêve.

Le souverain pontife à Nice le 17 mai, accompagné par

des diplomates vénitiens et par une douzaine de galères

espagnoles. Devant ce déploiement de forces militaires,

les Niçois paniquent : dans ce contexte de guerre

incessante entre les deux voisins, ils craignent une

véritable invasion et refusent donc d'ouvrir les portes de

la ville. Les abords de la baie des Anges sont dans

une tension extême, et tout le congrès va se dérouler sous

haute surveillance, hors les murs, la ville et son château

fortement gardés. Le pape, vexé, va s’installer

directement au couvent franciscain de la Sainte-Croix,

dans les faubourgs occidentaux de la ville, sur la route

de France, non loin du bord de mer.

Invité à plusieurs reprises par Paul III,

François Ier finit par arriver derrière la frontière le 31

mai. Il s’installe au château de Villeneuve-Loubet.

D’entrée de jeu, François pose ses conditions : "Si le cardinal de Carpi

avait écrit à sa sainteté la pure vérité, c’est-à-dire

que je ne voudrais jamais de la paix sans l’État de

Milan, le saint père aurait alors essayé d’obtenir cette

condition de l’empereur ; et en le voyant tout à fait

éloigné d’une telle concession, il n’aurait pas

entrepris un voyage inutile." Il répète "qu’il veut de l’État de

Milan, que cet État lui appartient, que tout le monde le

sait, que rien n’a jamais été d’une plus grande

évidence".

Les deux monarques ne se rencontrent pas

directement. Étant donné la tension extrême qui règne

autour de la cité, ils ne mettent même pas les pieds en

ville : Charles V reste dans la rade de Villefranche

; François ne va pas plus loin que Carras. Le pape fait la

navette entre les deux avec l’aide de messagers.

Il tente d’abord de rédiger un traité de paix,

avec pour objectifs : d’empêcher l’annexion pure et

simple du Milanais par le roi de France ; de restituer au

duc de Savoie les terres occupées par les

Français ; de persuader les Français de

s’éloigner des protestants et des musulmans, et de se

joindre à la sainte ligue qui est en train de s’organiser

pour aller combattre les Ottomans.

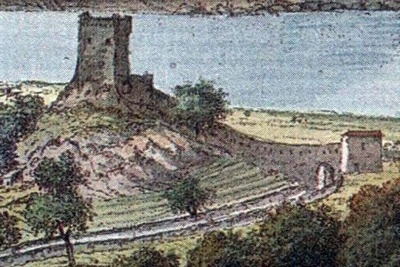

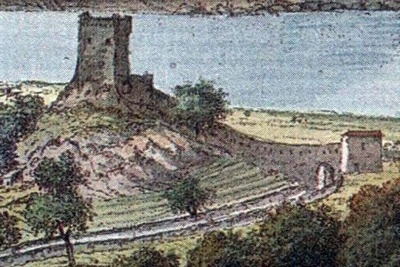

Une partie des entretiens se déroule "à la bastide du noble

François-Gaspard Dal Pozzo de Buschetta, qui est à la

tour de Carras", notamment le 17 juin. Le pape et

François y "parlèrent

de la paix, il tonna, les vingt-deux galères du

roi de France stationnaient continuellement devant

la tour, soit sous la pointe du Var".

Dans l'impasse, le pape se résout à

conclure une trêve. C’est sur la conclusion de cette

« Trêve de Nice » que se séparent les intervenants le 18

juin. L’Empire germanique reste maître de la totalité du

Milanais, mais la France conserve ses conquêtes (Bresse,

Bugey, Piémont). Le duc de Savoie n'a plus que les

provinces d’Aoste, de Verceil et de Nice. L’armistice est

censé durer au moins dix ans, pendant lesquels les deux

parties sont vivement encouragées à chercher un accord de

paix.

|

Août 1543 : le Siège de Nice

Censé durer 10 ans, l'armistice de 1538 est violé par

le roi de France dès 1542. La 9e guerre

d'Italie arrive aux portes de Nice en août 1543, lorsque les

navires français de François de Bourbon, comte d'Enghien,

assistés par la flotte turque du beylerbey Khayr ad-Din Barberousse,

soumettent la ville à un siège qui laissera de profondes

cicatrices dans toutes les mémoires.

|

|

En

1561, le duc de Savoie

autorise les Niçois établis "le long du rivage maritime et donc

exposés aux nombreux dangers d'invasion maritime de porter sur eux

toutes sortes d'armes d'attaque et de défense, exception faite des

pistolets et des arbalètes, sans encourir aucune sanction".

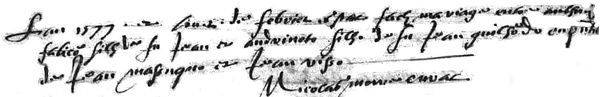

Le premier acte de mariage d'un

Falicon

dans cette campagne niçoise est celui d'un fils de

Francesco (Antonio ?), en

février 1577 (sous le

règne d'

Emmanuel Philibert),

avec une certaine

Andrineta

Guillon (fille de Francesco Guillon).

Le hameau n'ayant pas d'église paroissiale, il relève directement

de la cathédrale Sainte-Réparate.

1590-1592 : guerre en Provence et razzias huguenotes

En France, les guerres de religion qui déchirent le

royaume depuis 1562 débouchent sur un conflit européen

lorsque Henri de Navarre, leader des huguenots, doit

succéder à Henri III sur le trône de France (1589-1594).

L'héritier légitime est soutenu par la reine Élisabeth

d'Angleterre, tandis que le duc de Guise bénéficie de

l'appui des catholiques : Espagne et duché de Savoie.

En 1590, le duc Charles-Emmanuel

envahit la Provence pour porter assistance à la Ligue

catholique. Son armée traverse la campagne de Carras le 14 octobre et

va affronter les troupes huguenotes dirigées par

François de Bonne, duc de Lesdiguières. Dans un

premier temps, l'initiative rencontre un certain succès,

et le duc de Savoie se fait proclamer "comte de Provence".

Charles-Emmanuel vs

Lesdiguières

Charles-Emmanuel vs

Lesdiguières

|

XVIIe siècle

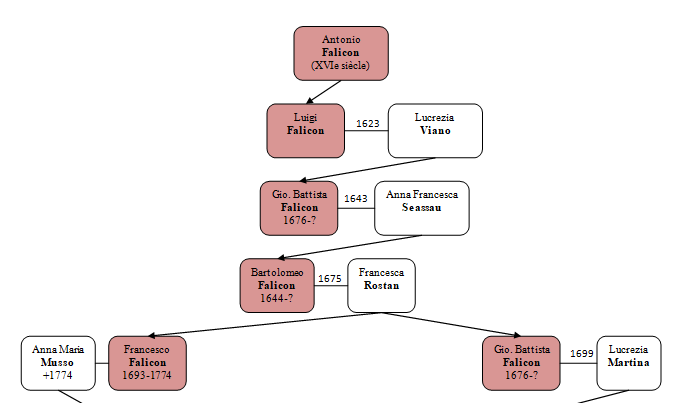

La branche décrite sur ces pages

est actuellement identifiée à partir de Luigi Falicon (fils d'Antoine ?) et de son épouse Lucrezia, dans les années

1610-1620 (sous Charles-Emmanuel).

Les actes d'état civil sont un

peu confus et difficiles à interpréter. En particulier, il

semble y avoir deux "Luigi Falicon" dont l'épouse se prénomme

Lucrezia (un mariage indéterminé avant 1616, et un autre en janvier 1623 avec Lucrezia

Viano, fille de Baptistin).

1623 : raid barbaresque à Carras 1623 : raid barbaresque à Carras

Le 17 juillet 1623, neuf galères et un

brigantin originaires d'Alger et de Bizerte accostent dans la campagne des Sagnes

(aujourd'hui l'Arénas et l'aéroport). 600 à 700 "Turcs"

débarquent et terrorisent le littoral depuis le Var

jusqu'au Magnan.

Ils brûlent et pillent tout ce qu'ils trouvent sur

leur chemin. Hommes, femmes et enfants s'enfuient et

cherchent un abri. Certains se réfugient dans la

"tour des Serres", mais les assaillants y mettent le feu,

causant la mort d'une centaine de personnes. Une

cinquantaine sont emmenés en esclavage. Les Ottomans

embarquent avec leur butin et mettent le cap sur la

Provence. Le 17 juillet 1623, neuf galères et un

brigantin originaires d'Alger et de Bizerte accostent dans la campagne des Sagnes

(aujourd'hui l'Arénas et l'aéroport). 600 à 700 "Turcs"

débarquent et terrorisent le littoral depuis le Var

jusqu'au Magnan.

Ils brûlent et pillent tout ce qu'ils trouvent sur

leur chemin. Hommes, femmes et enfants s'enfuient et

cherchent un abri. Certains se réfugient dans la

"tour des Serres", mais les assaillants y mettent le feu,

causant la mort d'une centaine de personnes. Une

cinquantaine sont emmenés en esclavage. Les Ottomans

embarquent avec leur butin et mettent le cap sur la

Provence.

Représentation imaginaire des Falicon en fuite

pendant cet épisode : Luigi et Lucrezia, avec leurs

enfants.

Représentation imaginaire des Falicon en fuite

pendant cet épisode : Luigi et Lucrezia, avec leurs

enfants.

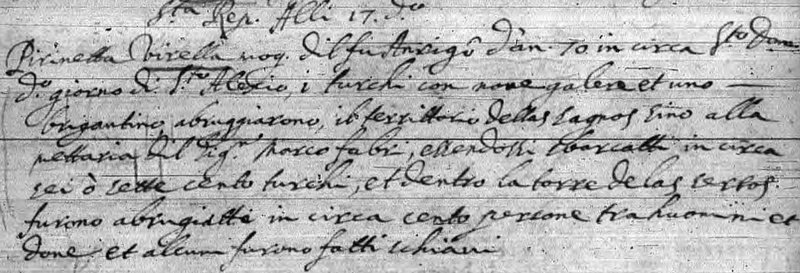

Le curé de la paroisse cathédrale rend

compte de l'incident dans le registre des décès.

Le curé de la paroisse cathédrale rend

compte de l'incident dans le registre des décès.

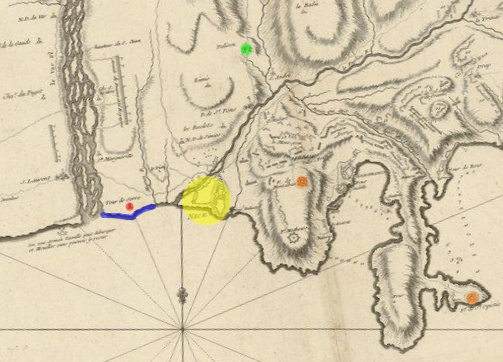

La "tour des Serres" était un ouvrage défensif,

vraisemblablement situé au niveau de

l'actuel boulevard Édouard-Herriot, entre la Bournala

et le vallon de l'Archet.

À gauche : le littoral

concerné par les événements (en bleu), avec la tour

des Serres (en rouge) ; les forts qui surveillent le

littoral niçois sont en orange (Montalban et

Saint-Hospice) ;

À gauche : le littoral

concerné par les événements (en bleu), avec la tour

des Serres (en rouge) ; les forts qui surveillent le

littoral niçois sont en orange (Montalban et

Saint-Hospice) ;

la ville de Nice en jaune (et le village de Falicon,

sur le flanc du mont Chauve, en vert).

À droite : Alger, marché aux esclaves (gravure du

XVIIe siècle).

Dans le cadre de cette opération menée à Nice et dans les

environs, 623 personnes sont capturées.

Entre 1621 et 1625, on dénombre 8.000 à 25.000 esclaves

chrétiens à Alger.

|

Gioan Battista, fils de "Luigi et Lucrezia", naît

le 23 mars 1624. Je

suis tenté de penser que c'est le premier enfant de Lucrezia

Viano. En tout cas, la mère était

probablement enceinte lors de l'attaque des pirates

ottomans en juillet. Le garçon est baptisé le 25 à la

cathédrale.

Mars 1629 : invasion française et

bombardements espagnols Mars 1629 : invasion française et

bombardements espagnols

Suite à l'extinction de la dynastie des Gonzague, les

possessions des ducs de Mantoue sont évidemment convoitées

par les Français et par les Habsbourg (guerre de

succession de Mantoue, 1628-1631), notamment le

Montferrat, entre Piémont et Milanais.

Sur le front du Var, l'invasion est imminente en mars 1629. Le 9, le habitants se

barricadent ; des renforts alliés (Espagnols et

Napolitains, puis Génois) mouillent à Villefranche et

s'approchent de Carras. Le 13, les Français construisent un pont sur

le Var et commencent à franchir la frontière. Pendant

plusieurs jours, les galères espagnoles de

Don Melchior Borgia bombardent le pont et la campagne

de Carras pour repousser les envahisseurs.

Finalement, suite à un accord de trêve signé à Suse

entre Charles-Emmanuel

et Louis XIII,

les Français se retirent le 9 avril.

Charles-Emmanuel vs

Louis XIII

Charles-Emmanuel vs

Louis XIII

(La guerre n'est pas

finie pour autant. Avec le traité de paix de Cherasco en

avril 1631, la succession sera accordée au favori de

Louis XIII mais les ducs de Savoie annexeront une partie

du Montferrat.)

|

Le 16 août 1643 (sous Charles-Emmanuel

II), Gioan Battista Falicon

épouse Anna Francesca Seassau.

Leurs enfants : Bartolomeo

en 1644 ; Anna Camilla en 1647 ; Angela en 1649...

Dans les années 1640, Savoie et Bourbon sont alliés. Le 3 septembre 1648, Thomas

de

Savoie, prince de Carignan (et marié à Marie de Bourbon),

débarque sur la plage de Carras. Il rentre de Naples et se

dirige vers le Piémont.

Entre 1646 et 1656,

à l'initiative de la famille Rossignoli, une chapelle dédiée à

sainte Hélène est construite à Carras, parmi les vignes, les

oliveraies et les vergers.

Portrait imaginaire de Louis et Lucrèce.

Portrait imaginaire de Louis et Lucrèce.

|

En 1663, un Bartolomeo Falicon

est nommé consul de Nice. Il représente sans doute

la classe des paysans.

La place Saint-François et le Palais Communal, où siègent les consuls

de la ville [représentation du XVIe s.].

|

Notre

Bartolomeo se marie

en mai 1675

avec

Anna Francesca Rostan (fille de

Gioan

Francesco Rostan). En

juin

1675, couronnement du duc

Victor-Amédée II de Savoie.

Enfants de Bartolomeo et d'Anna Francesca :

Gioan Battista le 12 décembre 1676

(baptisé le 13) ;

Angelica

en 1679 ; Gioan Domenico en 1682 ; Marco en 1685 ; Pietro en 1687

; Angela Maria en 1689.

Sur cette carte de 1685, l'emplacement du quartier de Carras

est indiqué en rouge.

On remarque au passage le village de Falicon sur le flanc du

mont Chauve.

Sur cette carte de 1685, l'emplacement du quartier de Carras

est indiqué en rouge.

On remarque au passage le village de Falicon sur le flanc du

mont Chauve.

Le 13 mars 1490,

le duc Charles de Savoie meurt à l'âge de 22 ans (on pense qu'il a

été empoisonné par le marquis Louis II de Saluces). Sa veuve Blanche de Montferrat [ci-contre]

prend en charge la régence de leur fils, Charles-Jean-Amédée, âgé

d'à peine un an.

Le 13 mars 1490,

le duc Charles de Savoie meurt à l'âge de 22 ans (on pense qu'il a

été empoisonné par le marquis Louis II de Saluces). Sa veuve Blanche de Montferrat [ci-contre]

prend en charge la régence de leur fils, Charles-Jean-Amédée, âgé

d'à peine un an.