Cagnolo,

haut Montferrat

|

![Alto Monferrato, Bistagno, antico oratorio della Pieve

[photo SC février 2013]](alto-monferrato-2013.jpg)

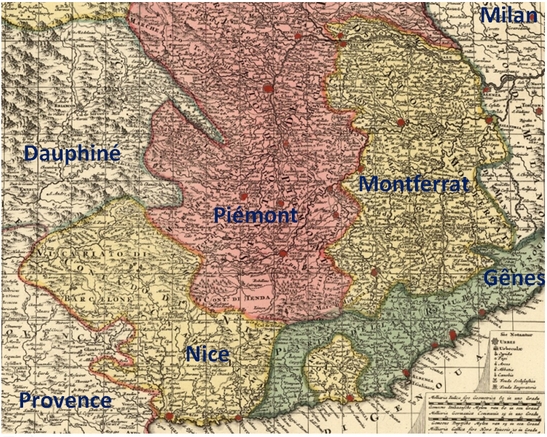

Le

Montferrat jouit d’une position stratégique sur la principale route

franchissant les montagnes entre la plaine du Pô et le littoral

ligure (par le col d’Altare alias Cadibona vers Savone, ou par celui

du Giovo vers Albisola). À ce titre, il est longtemps convoité d’un

côté par les voisins de Savoie et de Saluces, et de l’autre par les

Espagnols qui règent sur le Milanais.

Le

Montferrat jouit d’une position stratégique sur la principale route

franchissant les montagnes entre la plaine du Pô et le littoral

ligure (par le col d’Altare alias Cadibona vers Savone, ou par celui

du Giovo vers Albisola). À ce titre, il est longtemps convoité d’un

côté par les voisins de Savoie et de Saluces, et de l’autre par les

Espagnols qui règent sur le Milanais.  Le marquisat de Montferrat restant sans

héritier en 1536, l’empereur Charles V le confie à la dynastie des

Gonzague, ducs de Mantoue.

Le marquisat de Montferrat restant sans

héritier en 1536, l’empereur Charles V le confie à la dynastie des

Gonzague, ducs de Mantoue.[À droite : portrait imaginaire de la famille Cagnolo vers

1650.]

|

Vittorio Amedeo II de Savoie, en 1720. |

|

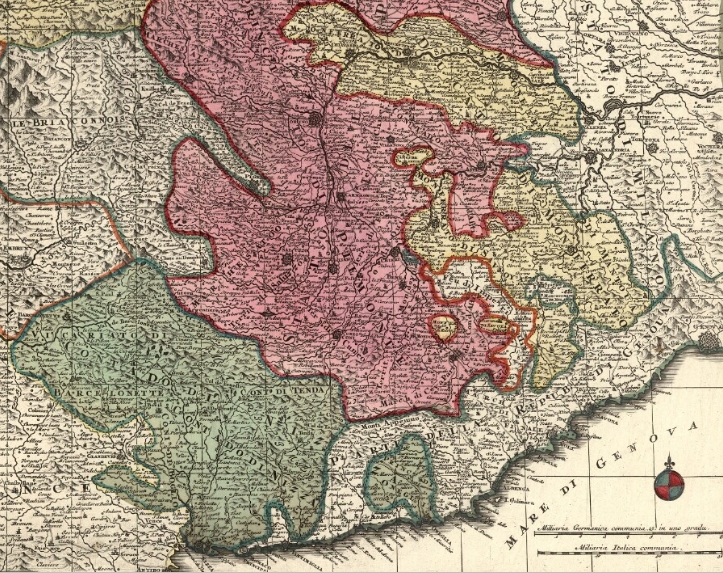

À l’issue de la Guerre de

Succession d’Espagne, en 1713, Victor-Amédée II reçoit le royaume de

Sicile.

À l’issue de la Guerre de

Succession d’Espagne, en 1713, Victor-Amédée II reçoit le royaume de

Sicile.

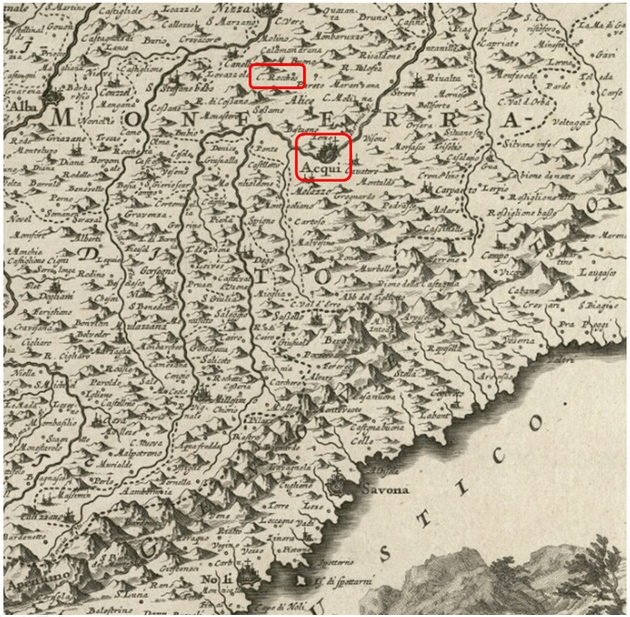

Castel Rocchero, village du diocèse d'Acqui

Castel Rocchero, village du diocèse d'Acqui  La principale activité de la province d'Acqui est

l'agriculture, notamment l'exploitation des vignes (aujourd'hui

encore, la région est réputée pour les appellations Asti,

Monferrato, etc.).

La principale activité de la province d'Acqui est

l'agriculture, notamment l'exploitation des vignes (aujourd'hui

encore, la région est réputée pour les appellations Asti,

Monferrato, etc.).

Castel Rocchero (ou

Rochero, les langues de la région étant

indifférentes aux consonnes doubles), anciennement Castrum Rocherium, était un

village de 171 habitants en 1604.

La population a considérablement augmenté par la suite,

jusqu'à 502 habitants en 1837, et 556 en 1855. (Aujourd'hui rattaché

administrativement à Asti, on y décompte 414 habitants en 2010. La

commune a une superficie de 5 km².)

Un ouvrage passionnant permet de se faire une bonne idée de

l'état d'esprit et de la vie quotidienne des habitants aux

XVI-XVIIIe siècles : Gatti neri, rane verdi e lucertole a due

code, de Paola Piana Toniolo (Impressioni Grafiche, Acqui

Terme, 2012). L'auteur exploite les archives du diocèse pour en

faire ressortir les cas de superstition ou de sorcellerie auxquels

les autorités cléricales furent confrontées à cette époque. Il

s'agit de litiges qui, de par leur nature, ne relevaient pas de la

justice civile mais des autorités religieuses. On y apprend

beaucoup de choses sur les activités des guérisseurs, sur les

dénonciations et accusations de magie noire ou d'envoûtements, et

sur le regard porté sur toutes ces affaires par le peuple et par

l'église.

Depuis 1708, le diocèse d'Acqui appartient aux États de Savoie,

devenus Royaume de Sardaigne en 1720. Peu à peu, les rois Vittorio

Amedeo II et Carlo Emanuele III mettent en place leurs

institutions, notamment juridiques, et cherchent à asseoir

leur autorité par la terreur. À cette époque,

Turin exerce une justice autoritaire, où les châtiments

exemplaires, qui font l'objet de mises en scène publiques, sont

destinés à convaincre les sujets de la toute-puissance divine du

souverain.

Dès lors, les Cagnolo sont confrontés à une série de problèmes avec cette nouvelle administration.

En 1733-1734, un Francesco Cagnolo, résidant à Castel Rocchero, fils de Gioanni Battista Cagnolo, est incarcéré à Acqui et comparaît devant la justice pour une double accusation : 1) pour avoir giflé sa femme Antonia enceinte de 4-5 mois, la faisant tomber et provoquant sa mort ; 2) il est accusé de vol à l’encontre d’un certain Clemente Viazzi. Les faits ont eu lieu le 26 avril 1731 et les 25 et 26 août 1733 à Castel Rocchero et Fontanile. Pour le décès de sa femme, il est inculpé, banni de la province pour deux ans et condamné à indemniser les héritiers de la victime ; pour le vol, il est acquitté.

En

1735-1736, Michele Cagnolo, résidant à Castel Rocchero, fils

de Giovanni, est incarcéré à son tour à Acqui, en compagnie

de Lorenzo Thea (originaire de Castelletto Moina, mais

résidant lui aussi à Castel Rocchero) et Giovanni Francesco

Ignazio Fiore. En effet, il est soupçonné de complicité dans

l’homicide du maire de Calamandrana, Carlo Amedeo Dalmino,

perpétré le 27 janvier 1734 à Calamandrana, strada

delle Saline, dont Giovanni Francesco Bonifacio, absent, est

soupçonné d’être le commanditaire et Thea l’exécuteur

(Fiore, quant à lui, est accusé de s’être parjuré pour

couvrir Thea). Thea est inculpé et condamné à la torture

pour révéler la vérité (au moyen de tenailles ardentes),

puis à la pendaison publique après indemnisation des

héritiers de la victime. La sentence de Michele Cagnolo

étant censée dépendre du résultat de la torture de Thea,

l’issue n’est pas très claire, mais il a vraisemblablement

été acquitté. En

1735-1736, Michele Cagnolo, résidant à Castel Rocchero, fils

de Giovanni, est incarcéré à son tour à Acqui, en compagnie

de Lorenzo Thea (originaire de Castelletto Moina, mais

résidant lui aussi à Castel Rocchero) et Giovanni Francesco

Ignazio Fiore. En effet, il est soupçonné de complicité dans

l’homicide du maire de Calamandrana, Carlo Amedeo Dalmino,

perpétré le 27 janvier 1734 à Calamandrana, strada

delle Saline, dont Giovanni Francesco Bonifacio, absent, est

soupçonné d’être le commanditaire et Thea l’exécuteur

(Fiore, quant à lui, est accusé de s’être parjuré pour

couvrir Thea). Thea est inculpé et condamné à la torture

pour révéler la vérité (au moyen de tenailles ardentes),

puis à la pendaison publique après indemnisation des

héritiers de la victime. La sentence de Michele Cagnolo

étant censée dépendre du résultat de la torture de Thea,

l’issue n’est pas très claire, mais il a vraisemblablement

été acquitté.

On retrouve bientôt notre Michele Cagnolo dans les

prisons d’Acqui, dès 1739. Il a alors 70 ans (donc né vers

1668-1669 ? à moins qu'il y ait une erreur dans les

chiffres), et on l’a arrêté sur quatre accusations de vols

de bétail perpétrés à Castel Rocchero, Nizza della Paglia

(aujourd’hui Nizza Monferrato), Fontanile et Pareto en juillet

1736 et novembre 1737. Cette fois, il est

condamné à la torture pour dénoncer ses complices, et à

servir une peine de 10 ans de travaux forcés sur les

galères royales après indemnisation des victimes. Pour se faire une idée de l'atmosphère : voici l'accueil des galériens à la prison de Gênes, à la même époque, par Alessandro Magnasco (1667-1749) [Musée des beaux-arts de Bordeaux] |

Fils d'un certain Michele Cagnolo, Gioanni Battista vient

de Castel Rocchero. Selon toute vraisemblance, il est donc

étroitement apparenté aux précédents. Est-il appelé à servir dans

la Marine royale ? ou volontaire pour servir aux côtés de son père

? Toujours est-il qu'il quitte le haut Montferrat dans les années

1750 pour s'établir à Villefranche.