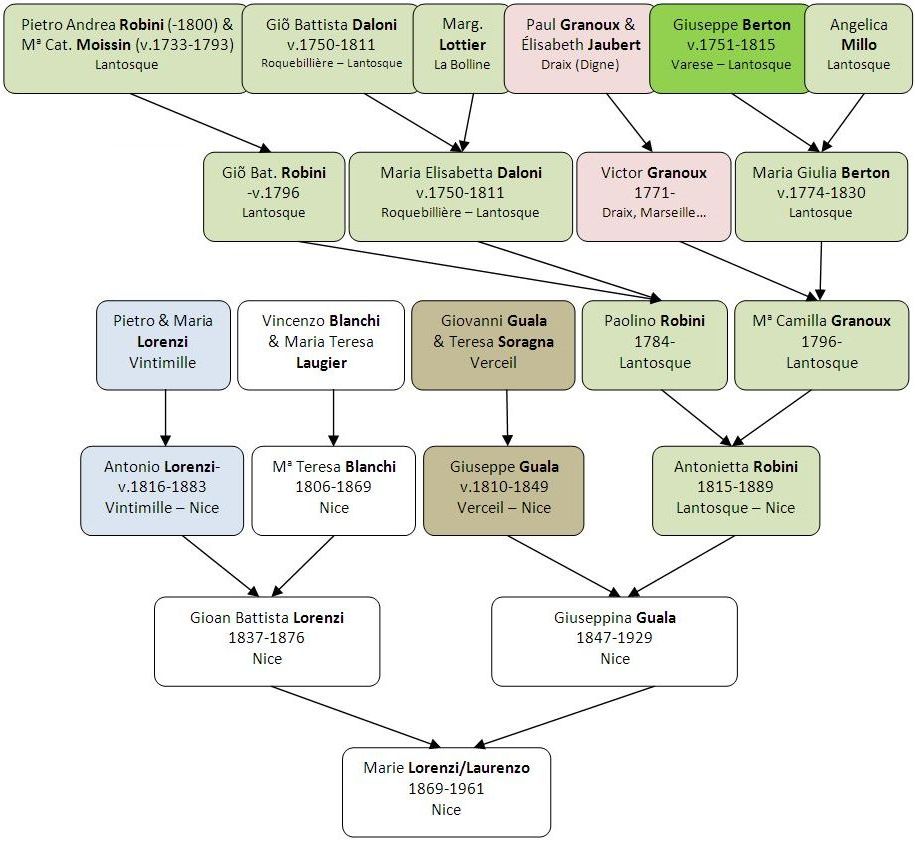

Lorenzi & Guala : des familles déracinées

Les Lorenzi, de Vintimille à Nice

Les Lorenzi, de Vintimille à Nice

Fils de Pietro Lorenzi et de Maria Lorenzi, Antonio

est né à Vintimille (à la fin de l'occupation française ou juste

après).

Les Lorenzi sont cultivateurs dans l'ouest de la commune, aux

confins de Menton (Mortala, Grimaldi).

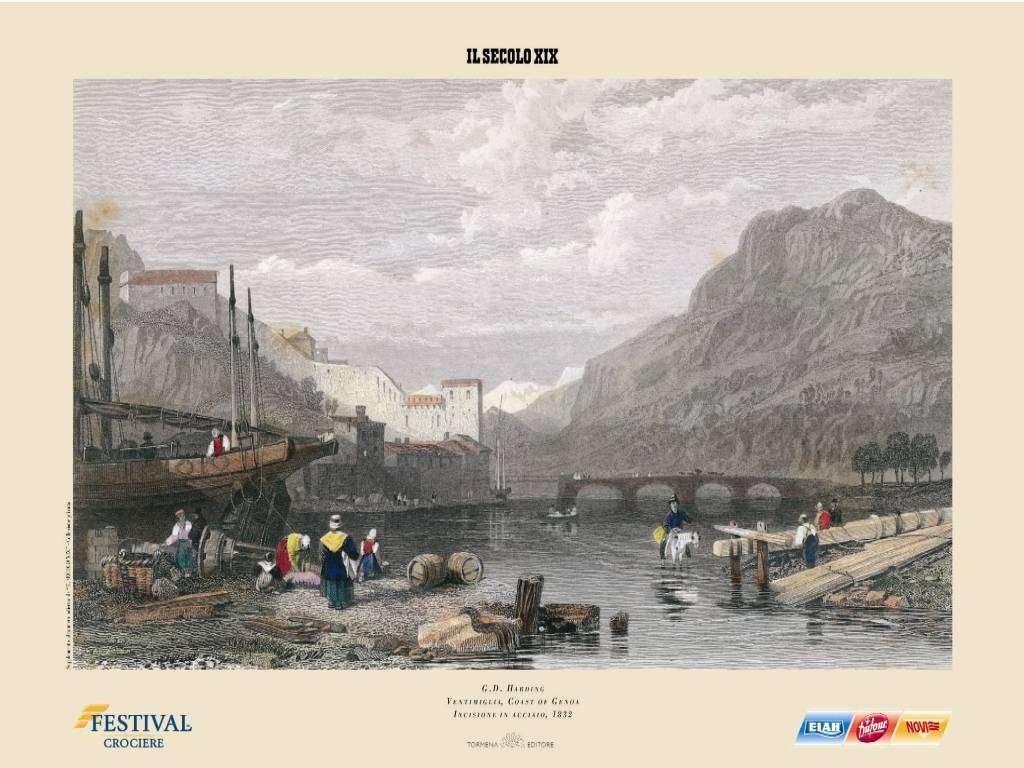

La République de Gênes avait été occupée par Bonaparte à partir

de 1797. Depuis 1815, le littoral ligure, vestige de ce pays

génois démantelé par le Congrès de Vienne, fait partie des

États-Sardes, au même titre que le Comté de Nice ou le Piémont.

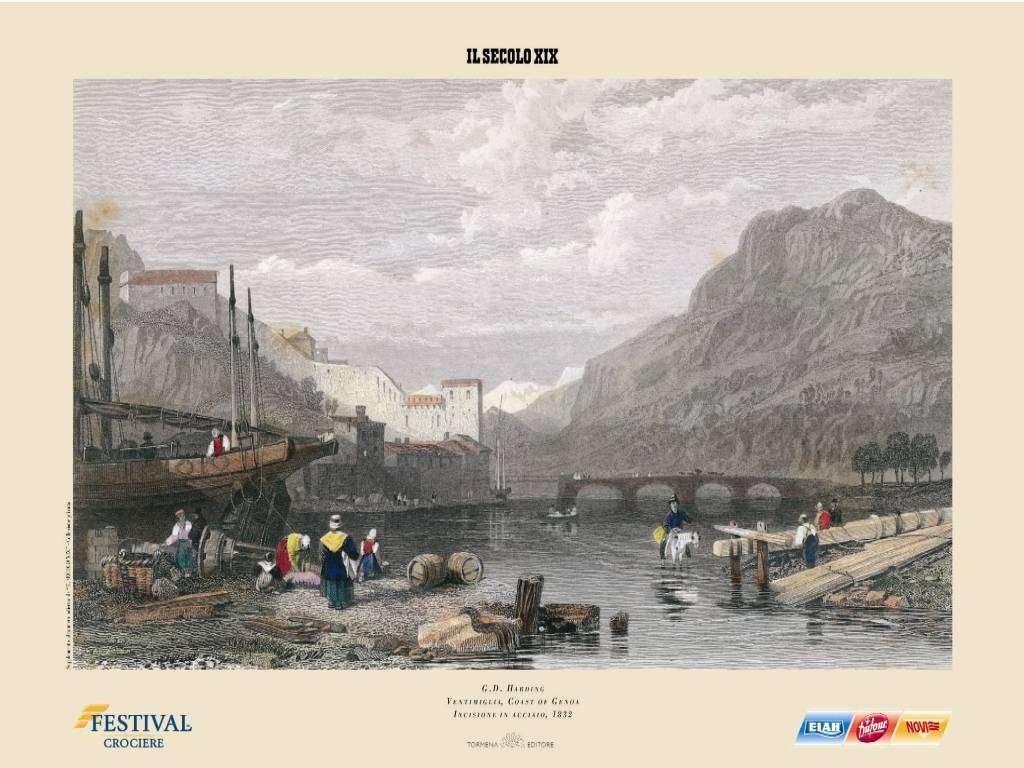

Vues de Vintimille en 1829 et 1832, paysages typiques du

littoral ligure, par William Brockedon et James Duffield

Harding.

Antonio "Lorenzo" grandit à Nice sous la Restauration et

devient maçon. Il est sans doute arrivé avec ses parents dans les

années 1820 (en tout cas, après le recensement de 1822).

Le 4 septembre 1836, il épouse (paroisse

Saint-Jacques) Maria Theresia Blanchi,

une blanchisseuse niçoise originaire de la campagne de Magnan.

Ils résident au 6 rue Centrale, près du pont Saint-Antoine.

Ils vont avoir deux enfants : Gioan Battista le 20 octobre

1837 et Rosa en avril 1844.

Gioan Battista "Laurenzo" deviendra

maçon, comme son père.

Les Guala, de Verceil à Nice

Les Guala, de Verceil à Nice

Giovanni Guala et Teresa née Soragna sont

cultivateurs à Verceil, en Piémont.

La ville est une ancienne cité romaine et le siège d'un évêché

depuis le IVe siècle. Intégrée aux États de Savoie au XVe siècle, la

région de Verceil est notamment le centre majeur de la riziculture

en Europe (encore aujourd'hui).

Guala est

un

prénom d'origine germanique (lombarde), extrêmement rare mais

porté par quelques personnalités au Moyen-âge,

notamment Guala Bondoni, évêque de Verceil

en 1170-1182 ; un évêque de Savone (originaire d'Asti)

en 1199 ; le cardinal Guala Bicchieri (v.1150-1227),

fondateur de la basilique Saint-André de Verceil ; le bienheureux

Guala de Roniis (v.1180-1244), moine dominicain originaire de

Bergame et évêque de Brescia. Dès 1039, un certain Guala a reçu de

l'empereur Conrad II la confirmation de la possession de ses

terres à Casalvolone (fief à 8 km au nord-nord-est de Verceil,

outre-Sesia), incluant des gisements aurifères.

Guala est

aussi le nom d'une localité proche de Bielle, dans les montagnes

au nord-nord-ouest de Verceil. Il est resté en usage comme nom de

famille, principalement en Piémont. Un Pier Francesco Guala

originaire de Casale Monferrato (1698-1757) s'est distingué comme

peintre dans la région.

En 1761, un

Giovani Guala

a fondé une société d'exploitation minière à Alagna, dans les

hauteurs du Val Sesia [il pourrait être le grand-père de notre

Giovanni], en collaboration avec un Turinois et deux autres

personnes d'Alagna ; il supervise des travaux dans les mines

d'Alagna dans les années 1760. Dans la deuxième moitié du XIXe

siècle, un autre Giovanni Guala sera archiviste de la ville de

Verceil, et

Luigi

Guala (1834-1893) et son frère

Carlo

deviendront sénateurs du Royaume d'Italie.

Soragna est le nom d'une ancienne

principauté située entre Parme et Plaisance. Le patronyme est

discrètement parsemé dans la plaine du Pô.

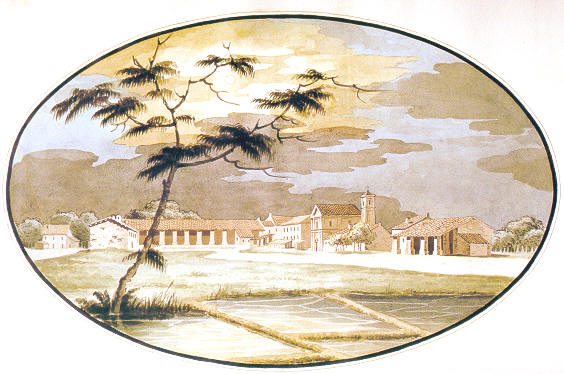

La basilique Saint-André (gravure de Barberis). - Une vue des

rizières de Lucedio au début du XIXe siècle.

La basilique Saint-André (gravure de Barberis). - Une vue des

rizières de Lucedio au début du XIXe siècle.

Sur ce plan du XVIIe siècle, la cathédrale Saint-Eusèbe est

indiquée en rouge, et la paroissiale Saint-Sauveur en bleu.

Sur ce plan du XVIIe siècle, la cathédrale Saint-Eusèbe est

indiquée en rouge, et la paroissiale Saint-Sauveur en bleu.

À

l'issue de la guerre de 1792-1796 (Première coalition), les États-Sardes continentaux

sont totalement désarmés (et le Comté de Nice et la Savoie sont

annexés à la France).

À

l'issue de la guerre de 1792-1796 (Première coalition), les États-Sardes continentaux

sont totalement désarmés (et le Comté de Nice et la Savoie sont

annexés à la France).

La guerre de 1798-1800 (Deuxième

coalition) aboutit à l'annexion de tout le

Piémont (les États-Sardes sont donc réduits à la seule île de

Sardaigne, où se réfugie la Cour). En 1802, Verceil est incorporée

au nouveau "département de la Sesia" [voir carte ci-contre].

Giovanni et Teresa se marient vraisemblablement en 1809.

La famille s'établit en ville, sur le territoire de la toute

nouvelle paroisse Saint-Sauveur, mais les baptêmes sont toujours

célébrés à la cathédrale Saint-Eusèbe.

Giuseppe ("Joseph") Guala, fils de Giovanni et de Teresa,

naît en août 1810.

Puis Gioanni Battista Eusebio Guala *09.02.1813

Les États-Sardes sont intégralement restaurés en 1814 (Traité de

Paris), et officiellement augmentés du pays génois en 1815

(Congrès de Vienne).

Angela Maria Clara Guala en mars 1815

Enfin, ils ont encore une Giovanna Maria Rosa, née vers 1827

(elle mourra à Paris 20e en 1896 et est inhumée au cimetière

parisien de Pantin).

Dans les années 1840, ses parents étant morts entre-temps,

Giuseppe s'installe à Nice (paroisse St-Dominique) où il exerce

le métier de tailleur. (Pourquoi

Nice ?)

Le Comté de Nice et le Piémont sont unis depuis la fin du XIVe

siècle au sein des États de Savoie, lesquels portent le nom

d'États-Sardes depuis 1720. (Sous l'occupation française, le Comté

de Nice était devenu "département des Alpes-Maritimes"

en 1793-1814).

Le 3 octobre 1846, âgé de

36 ans, Giuseppe épouse une jeune

fille de Lantosque, Antonietta Robini, qui est

cuisinière à Nice (30 ans). Le mariage est célébré comme il se doit

au village de la jeune mariée, dans la vallée de la Vésubie.

À Nice, paroisse

Saint-Jacques

À Nice, paroisse

Saint-Jacques

La première fille de Giuseppe et d'Antonietta, Giuseppina Guala,

naît le 3 août 1847.

Abolition de la monarchie absolue (1847-1848)

1847 : réformes de Charles-Albert, qui commence à

assouplir l'absolutisme de la monarchie sarde. Il annonce la

liberté de la presse, l'amnistie des prisonniers politiques,

et promet une constitution. Ce premier pas est célébré à

Nice par un grand banquet sur la Terrasse, le 11

novembre. (Les voisins Léopold II et Pie IX

font de même en Toscane et aux États-Pontificaux. Seule

l'Autriche résiste sévèrement aux pressions populaires.)

C'est à cette époque qu'apparaît le Canto degli Italiani,

"Fratelli d'Italia...", composé par Michele Novaro sur un

texte de Goffredo Mameli (tous deux Génois), ainsi que de

nombreux hymnes à la gloire de Charles-Albert, notamment La Coccarda (mais la Marcia Reale d'Ordinanza

de Giuseppe Gabetti reste le seul hymne officiel des États

de Savoie, depuis les années 1830 et jusqu'à 1946).

Le 8 février 1848, Charles-Albert annonce la

promulgation de la constitution, le Statuto,

qui transforme le régime en une monarchie parlementaire.

Ci-dessus, Charles-Albert signe le Statuto, à

Turin, le 4 mars 1848. À droite, les Niçois

célèbrent la promulgation du Statuto devant le

Palais Communal.

Les premières élections sont organisées le 27 avril

1848 : désormais, des députés vont représenter la

province de Nice à Turin.

|

Première Guerre d'Indépendance italienne (1848-1849)

Dans le cadre des révolutions de février 1848, Charles-Albert décide de s'engager en

faveur des rebelles. En mars, Turin commence à mobiliser des troupes

pour aller soutenir les Milanais qui se soulèvent

contre leur empereur Ferdinand Ier. Au

total, les effectifs sardes mobilisés s'élèveront

aux 4/5 de l'armée (65.000 hommes).

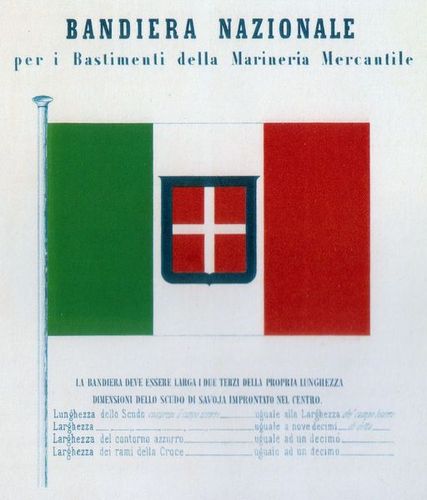

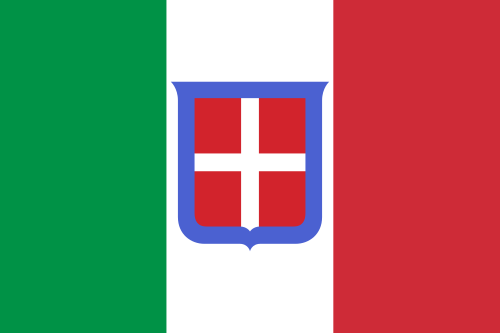

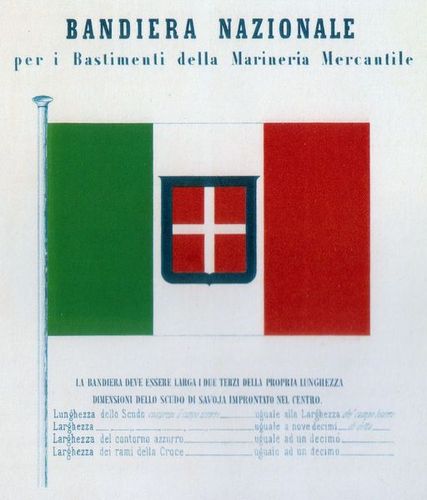

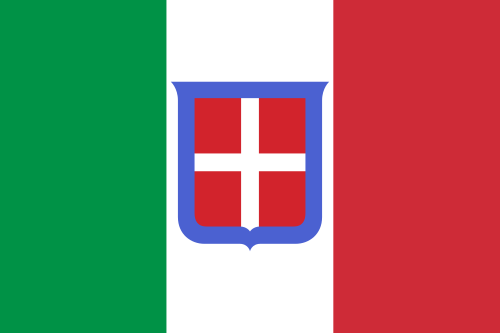

C'est dans ce contexte que le

roi adopte le drapeau tricolore des révolutionnaires

italiens [nouveau drapeau des États-Sardes,

ci-contre].

Peu après la bataille de Custoza (24-25 juillet),

Charles-Albert capitule au début du mois d'août et signe un

premier armistice avec les Autrichiens.

À la fin de

l'année, l'empereur d'Autriche abdique au profit de son

neveu François-Joseph, âgé de 18 ans.

Le 12 mars 1849,

les alliés rompent le cessez-le-feu avec les Autrichiens.

Mais le sursaut est de courte durée : après une dernière

défaite à Novare le 23 mars), Charles-Albert abdique

(s'enfuit incognito et meurt en exil au Portugal), et son

successeur Victor-Emmanuel

II vient signer l'armistice définitif avec le maréchal

Radetzky (Vignale, 24 mars). Le traité de paix sera

signé à Milan le 6 août.

Ferdinand Ier. -

Charles-Albert et ses troupes traversant le Tessin. -

Radetzky et Victor-Emmanuel II. - François-Joseph.

Ferdinand Ier. -

Charles-Albert et ses troupes traversant le Tessin. -

Radetzky et Victor-Emmanuel II. - François-Joseph.

|

Anna Maria Guala naît

le 21 juillet 1849. C'est

leur deuxième fille.

Anna Maria Guala naît

le 21 juillet 1849. C'est

leur deuxième fille.

Giuseppe meurt dès le 4 novembre à l'hôpital

Saint-Roch (alors situé rue Saint-François, dans la Vieille-Ville),

âgé d'une quarantaine d'années.

Antonietta élève donc

seule leurs deux filles.

Elle se remarie le 8

octobre 1853 à St-Pierre-d'Arène, avec un Milanais (y a-t-il un rapport avec

la guerre de 1848-1849 ?), Francesco Maglio, originaire de

"Vagliano, diocèse de Crema, Lombardie" (probablement Vaiano

Cremasco).

[Ci-contre : une représentation imaginaire de Pietro et Maria

Lorenzi.]

La mère d'Antonio Lorenzo, Maria, meurt dans la vieille

ville en juin 1855.

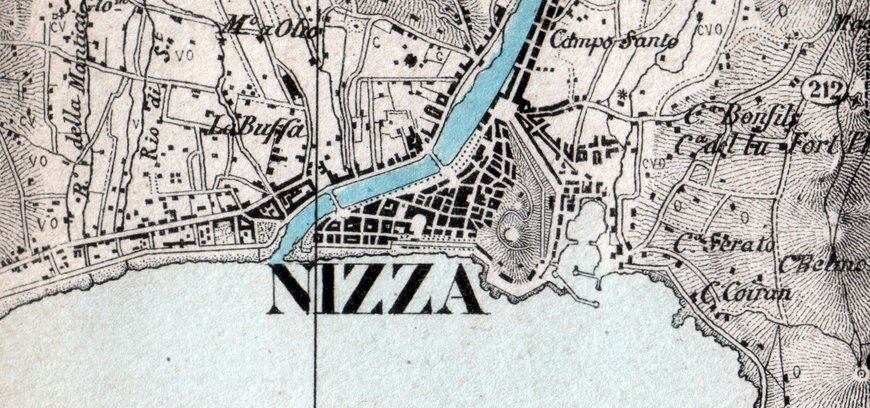

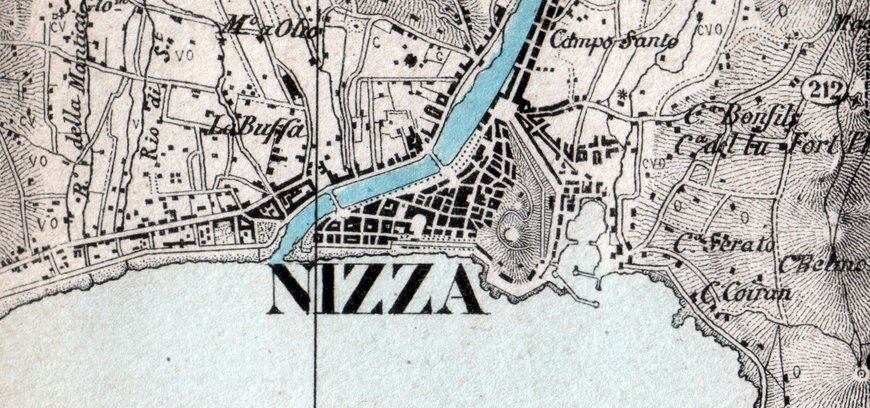

Détail de la carte d'état-major des États-Sardes

des années 1850.

Détail de la carte d'état-major des États-Sardes

des années 1850.

Comme les Niçois, les Lorenzi et les Guala sont sujets des États

de Savoie. Ils viennent simplement des régions historiques

adjacentes (pays génois et Piémont).

Mais voici qu'en 1860, le roi cède Nice et la Savoie à Napoléon III

: l'ancien Comté devient français, et les Génois et Piémontais de Nice sont

subitement séparés de leurs racines par la nouvelle frontière.

Peu à peu, ils vont être considérés comme des "étrangers"...

Le maçon Jean-Baptiste Laurenzo et

la femme de chambre Joséphine Guala se marient le 30 janvier 1869.

Ils ont bientôt quatre enfants :

- Marie (née le 29

novembre 1869) ;

- Annette (qui épousera un certain Camille Thaon) ;

- Antoine (né en 1873,

qui épousera en 1897 une Marie Veran) ;

- Francine (née en 1874,

qui épousera Alfred Caujolle).

[cliquer sur la carte pour

l'agrandir]

[cliquer sur la carte pour

l'agrandir]

Joséphine a une sœur : Anna Maria, née en 1849

et également baptisée à Saint-Jacques.

Celle-ci se marie à son tour à Nice en 1875, avec

François Henri Blanchet (né en 1837 à Chambéry).

Nombreux enfants.

En 1882, les Blanchet

traversent l'Atlantique et débarquent à New York.

Ils vont aussitôt s'installer à Santa Barbara, en

Californie.

Autres enfants...

Le mari meurt en leur demeure de Montecito en 1902.

Anne Marie meurt à son tour en 1922, à l'âge de 72 ans

Ils sont inhumés au Calvary Cemetary de Santa Barbara.

|

À la mort de son mari (le 4

octobre 1876, au 4 rue du Moulin), Joséphine reste veuve à

29 ans. Une concession à perpétuité est acquise dans le 1er carré du

nouveau cimetière qui vient d'être créé à Caucade.

Joséphine Lorenzi née Guala (1847-1929), vers 1877. |

Pendant ce temps,

à Verceil, le cousin Luigi (1834-1893), fils de

médecin, est conseiller municipal (depuis 1868) ainsi

que sénateur à partir de 1890. |

Le 25 janvier 1883, décès

du père de Marie, Antonio Lorenzi (1 rue Halle-aux-Herbes, dans la

Vieille-Ville).

Le 19 avril 1888, Marie Lorenzi épouse le

marchand de meubles Louis Carlés.

Curieusement, Marie restera obsédée par le sentiment que le nom de

son père a une consonance "étrangère".

Le 13 août 1892, par

jugement du tribunal civil de première instance de Nice, elle

parvient à changer son nom de jeune fille en "Laurenzo", curieuse

orthographe sous laquelle son père avait été baptisé sous la

Restauration sarde en 1837.

Il faut dire que la situation est complexe : elle est née française à Nice, de

parents issus de familles non niçoises des États-Sardes devenues

françaises par annexion mais considérées comme étrangères par les

Français ; et son mari est issu par son père d'une famille

française immigrée à Nice avant l'annexion et, par sa mère, d'une

vieille famille niçoise.

Joséphine Laurenzo née Guala meurt au 27 bd Gambetta le 3 mars 1929.

Après la mort de son mari (le 5

mai 1934), Marie "née Laurenzo" dilapidera leur fortune au

casino (notamment l'immeuble du 27 boulevard Gambetta).

Marie Carles "née Laurenzo" (1869-1961) vers 1909 et en 1955. Le 27 boulevard

Gambetta.

Marie Carles "née Laurenzo" (1869-1961) vers 1909 et en 1955. Le 27 boulevard

Gambetta.

Sépultures

Au cimetière de Caucade (carré 1, CAP 1426) se trouve la tombe

de la "famille Jean-Baptiste Laurenzo", où reposent Jean-Baptiste (1837-1876), avec sa belle-mère Antoinette

Robini (1815-1889), son fils Antoine (1873-1928)

et sa veuve Joséphine née Guala (1847-1929) ; ainsi que le

gendre Alfred Caujolle (+1932) avec son épouse Francine (1874-1941).

Annette (1871-1904) repose dans le caveau de son mari

Camille Thaon (carré 13) :

Marie "née Laurenzo" est inhumée avec son mari au cimetière du Château.

Retour à l'index Europe 1815

Les Lorenzi, de Vintimille à Nice

Les Lorenzi, de Vintimille à Nice Les Lorenzi, de Vintimille à Nice

Les Lorenzi, de Vintimille à Nice

Les Guala, de Verceil à Nice

Les Guala, de Verceil à Nice

À

l'issue de la guerre de 1792-1796 (Première coalition), les États-Sardes continentaux

sont totalement désarmés (et le Comté de Nice et la Savoie sont

annexés à la France).

À

l'issue de la guerre de 1792-1796 (Première coalition), les États-Sardes continentaux

sont totalement désarmés (et le Comté de Nice et la Savoie sont

annexés à la France).  À Nice, paroisse

Saint-Jacques

À Nice, paroisse

Saint-Jacques

Anna Maria Guala naît

le 21 juillet 1849. C'est

leur deuxième fille.

Anna Maria Guala naît

le 21 juillet 1849. C'est

leur deuxième fille.

Détail de la carte d'état-major des États-Sardes

des années 1850.

Détail de la carte d'état-major des États-Sardes

des années 1850. En 1882, les Blanchet

traversent l'Atlantique et débarquent à New York.

En 1882, les Blanchet

traversent l'Atlantique et débarquent à New York.