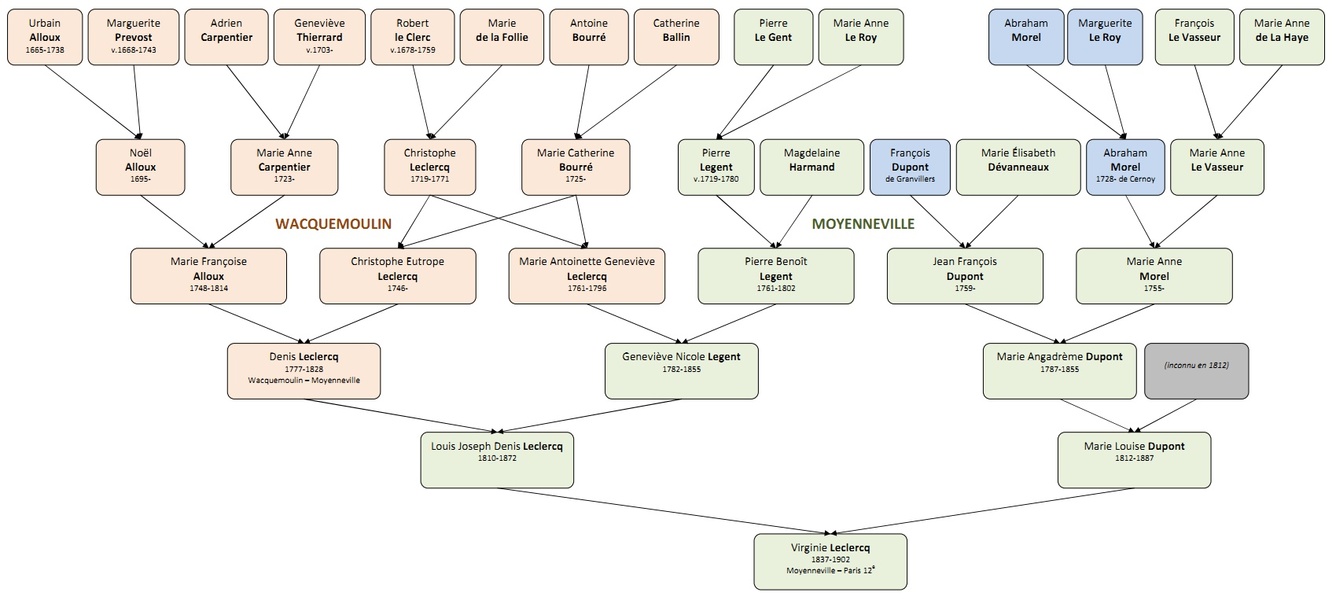

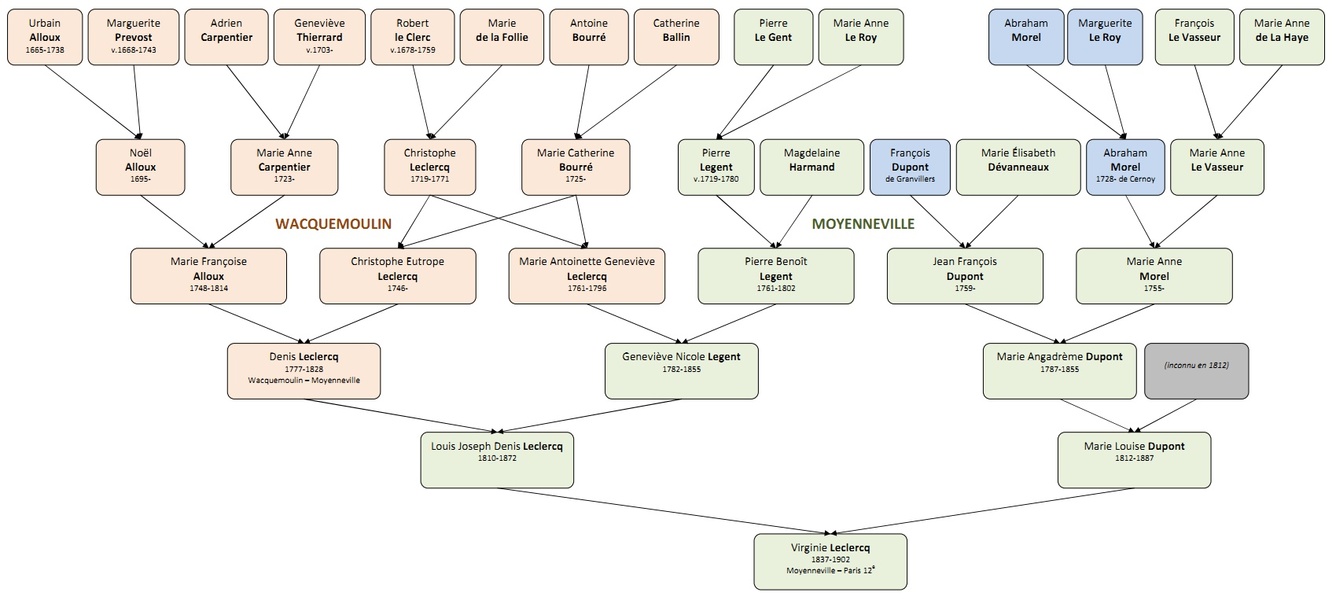

Le Clerc et Le Gent en

Beauvaisis

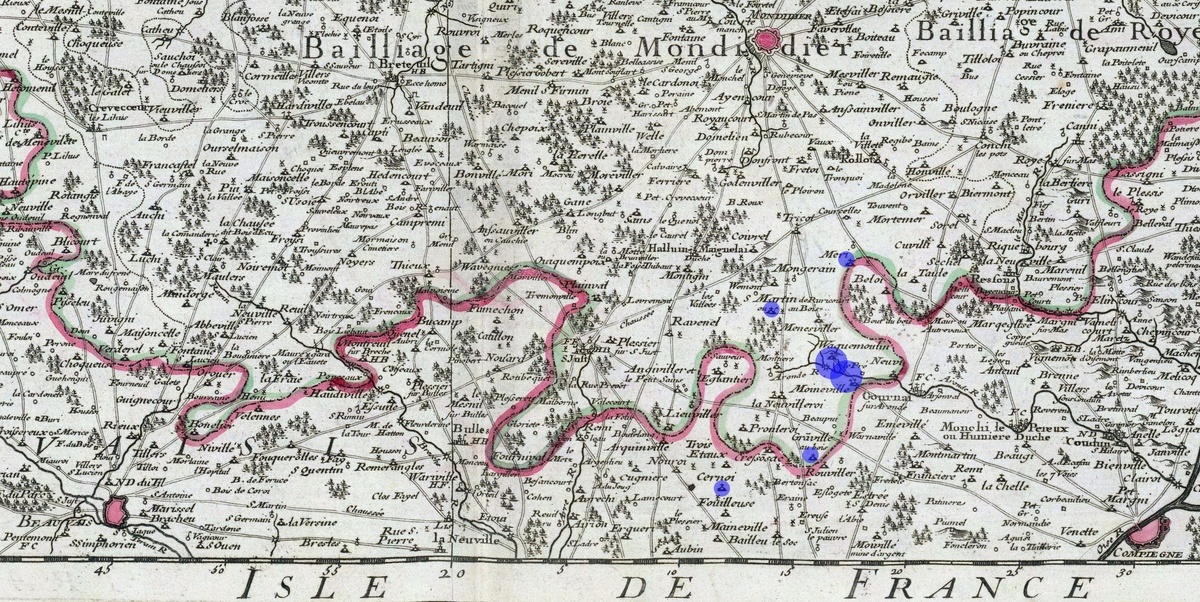

Les familles de cette page sont concentrées sur les paroisses de Wacquemoulin et de Moyenneville, sur le

cours de la rivière Aronde, qui se jette dans l'Oise en rive

droite juste avant Compiègne.

C'est une région de plaine, lieu de passage depuis l'Antiquité.

À l'époque romaine, la voie de Nanteuil-le-Haudouin à Montdidier

passait par Estrée-Saint-Denis, Moyenneville,

Wacquemoulin, Menévillers, Tricot, etc.

Au XVIIe siècle, tout cela

se trouve dans la partie orientale du Beauvaisis (diocèse de

Beauvais), sous l'autorité coutumière de Montdidier en Picardie

(généralité d'Amiens), à proximité du Valois (Compiègne).

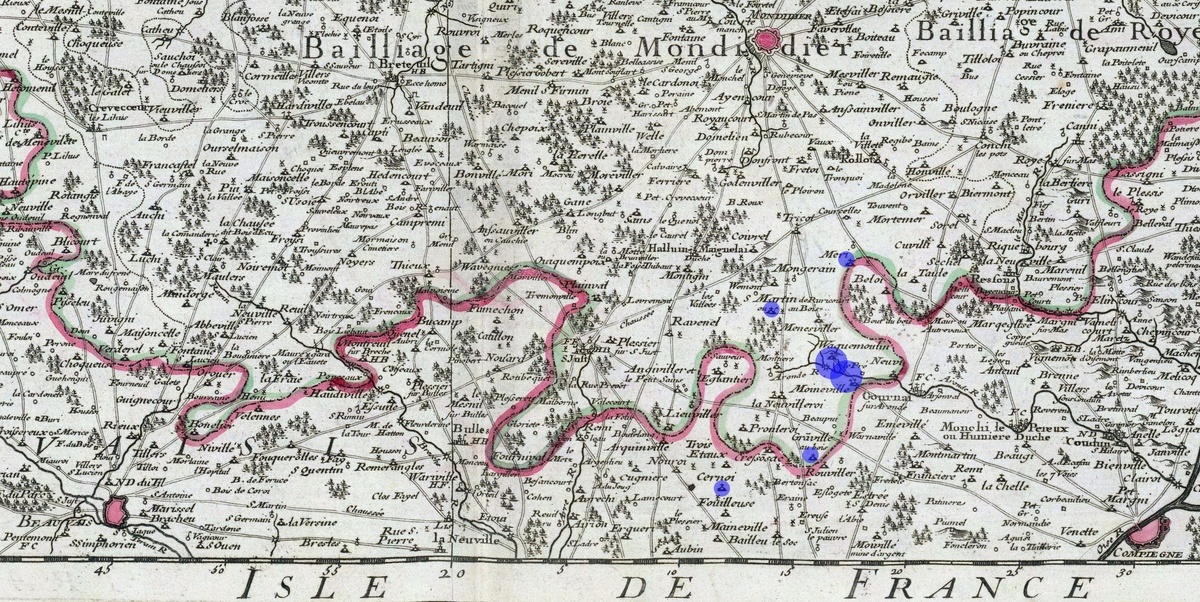

Détail

d'une carte du Beauvaisis en 1632 : Wacquemoulin et Moyenneville

en bleu

(ainsi que d'autres villages dont sont originaires certaines

personnes de la page), La Folie en rouge.

Dans le sens des aiguilles d'une

montre, la région est circonscrite par Beauvais, Montdidier,

Compiègne, Creil.

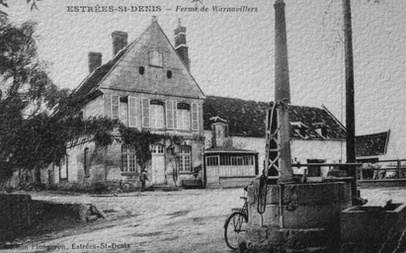

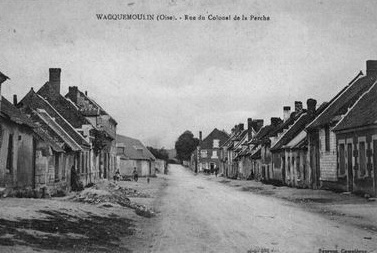

Wacquemoulin

C'est à Wacquemoulin que les individus de l'arbre généalogique sont

le plus nombreux.

Dans la première moitié du XVIIe siècle, Jacques et Louise Alloux

y ont trois enfants, notamment Léonard,

né vers 1621.

À cette époque, la région est secouée par la guerre de Trente Ans

(entre 1618 et 1648), qui se prolongera avec une guerre

franco-espagnole (notamment entre France et Pays-Bas)

jusqu'à 1659.

En octobre 1655, Léonard Alloux épouse Charlotte Delys (née vers 1632).

Leur fils Urbain naît en octobre 1665.

Au sein du diocèse de Beauvais, les

communes de Wacquemoulin (paroisse Saint-Christophe) et de Moyenneville (paroisse

St-Martin-Ste-Geneviève) sont rattachées au bailliage (ou élection) de Montdidier

(pays de Santerre), dans la généralité

d'Amiens (province de

Picardie). Le reste du Beauvaisis relève plutôt de la

généralité de Paris, voire de celle de Soissons (province

d'île-de-France).

Au sein du diocèse de Beauvais, les

communes de Wacquemoulin (paroisse Saint-Christophe) et de Moyenneville (paroisse

St-Martin-Ste-Geneviève) sont rattachées au bailliage (ou élection) de Montdidier

(pays de Santerre), dans la généralité

d'Amiens (province de

Picardie). Le reste du Beauvaisis relève plutôt de la

généralité de Paris, voire de celle de Soissons (province

d'île-de-France).

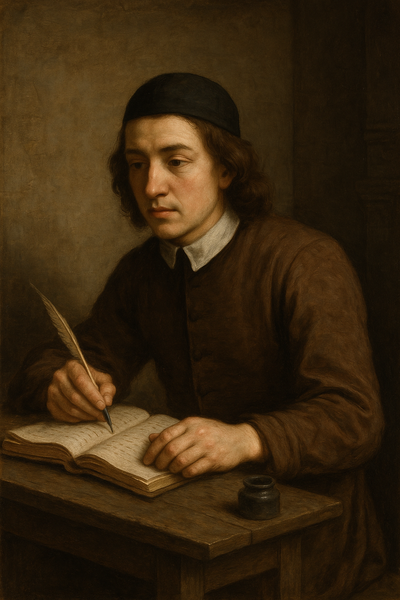

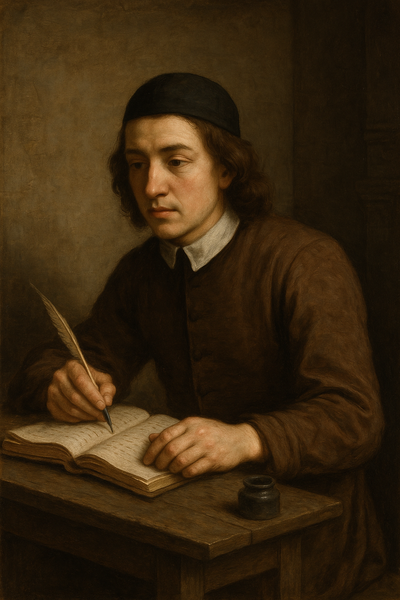

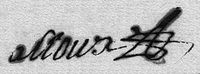

À partir de septembre 1682

(et jusqu'à sa mort), Urbain

Alloux est le clerc

de la paroisse (Saint-Christophe).

Auxiliaire du curé et du vicaire, le clerc participe à toutes les

cérémonies du culte, services quotidiens, messes dominicales,

baptêmes, mariages, sépultures, fêtes et processions, et participe à

la tenue des registres d'état civil.

Assisté du bedeau et des enfants de chœur placés sous son autorité,

il sonne les cloches et remonte l'horloge, participe au

nettoyage et à la décoration de l'église.

Le cas échéant, il est aussi chargé d'entretenir le parterre et

le jardin du curé, moyennant salaire.

Il peut aussi effectuer des travaux d'écriture ou de

mesurage pour les paysans, confectionner des registres pour les

commerçants, etc. Il se peut aussi qu'il ait rempli la fonction

de maître d'école.

[Ci-contre : portrait imaginaire d'Urbain Alloux en 1682.]

En 1689, Urbain

épouse Marguerite Prevost

(née vers 1668).

Leurs enfants : Léonard

en 1690 (il mourra dès 1724) ; Marie Maryse en 1692

; Noël en 1695 ; Urbain

en 1701 (il mourra dès 1730)...

Entre-temps, les parents d'Urbain meurent dans les années 1690 :

Charlotte en 1692

et Léonard en 1695.

En août 1692, mariage

de Pierre Thierard et

de Catherine Roussel. Lui

est originaire de Saint-Martin-aux-Bois,

elle de Méry.

Ils ont de nombreux enfants entre 1693 et 1707, notamment Geneviève en août 1703.

Robert Le Clerc

(né vers 1678)

et son épouse Marie de

La Folie sont laboureurs

à Wacquemoulin.

La Folie est

le nom d'un fief des environs (d'où la famille était sans

doute originaire au XVIe siècle) [aujourd'hui, c'est

une parcelle totalement cultivée, sans aucune trace de

bâtiment (à part un pylône électrique)].

Parmi leurs enfants, mentionnons Robert (né en mars 1709, son

parrain étant François de la Folie), Christophe en 1719, Geneviève

et Victoire (morte en juin 1735).

Adrien Carpentier

et Geneviève Thierard

se marient en 1722.

Ils sont manouvriers.

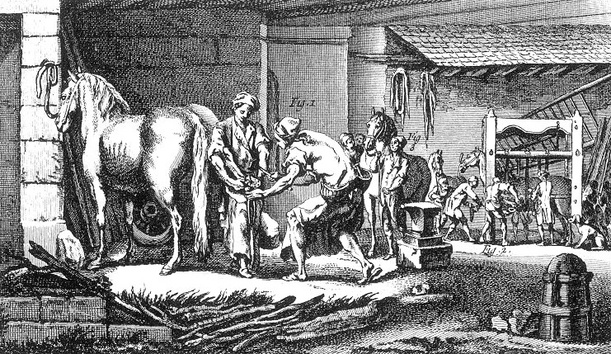

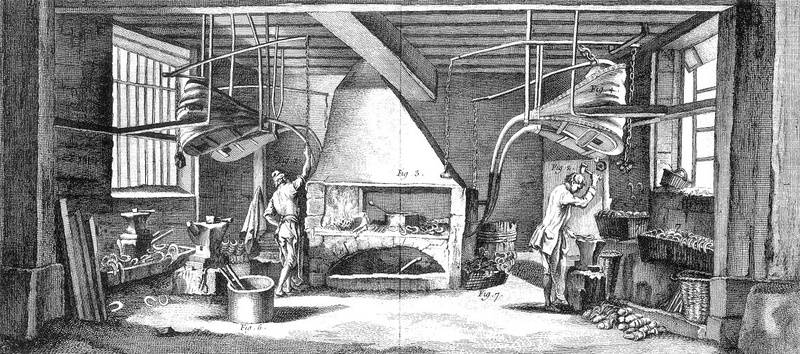

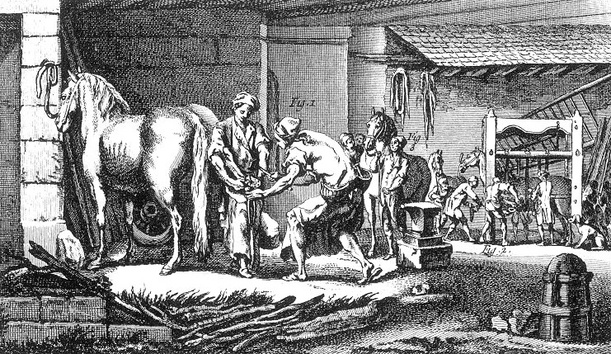

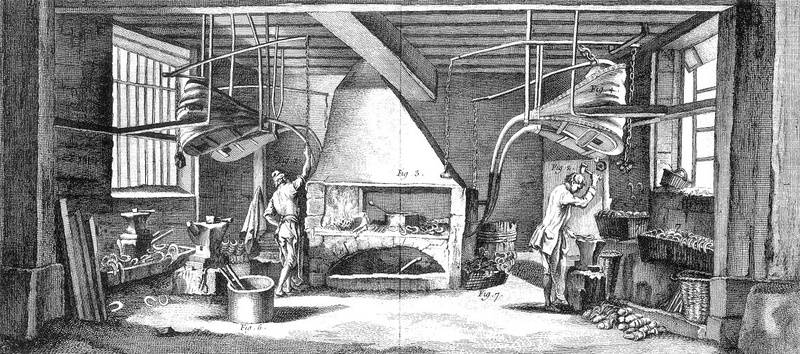

Enfin, les hommes de la famille Bourré

sont maréchaux-ferrants.

C'est le cas d'Antoine,

marié avec Catherine

Ballin vers le début des années 1720.

|

Moyenneville

Pierre Le Gent

et Marie Anne

née Le Roy sont les

parents de Pierre François

Le Gent, né vers 1719 à Moyenneville.

|

|

Le maréchal-ferrant dans

l'Encyclopédie.

Une position flottante entre

Picardie et Île-de-France

|

Au début des années

1740, Noël Alloux

est greffier

des fiefs d'Arnel

et de Passy-lès-Moyenneville. Au début des années

1740, Noël Alloux

est greffier

des fiefs d'Arnel

et de Passy-lès-Moyenneville.

En règle générale, le tribunal seigneurial se

compose de trois personnes : le juge

(ou prévôt, bailli, sénéchal,

vice-gérant, viguier) prononce la sentence ; le

procureur fiscal représente le ministère public et engage

les poursuites ; le greffier transcrit les jugements et

tient les archives de la justice.

Telle est donc la fonction de Noël dans ces deux seigneuries

situées sur les territoires de Wacquemoulin et Moyenneville.

Son père Urbain meurt en juin 1738, et sa mère Marguerite en mai 1743.

En novembre 1744,

il épouse Marie

Anne Carpentier,

fille d'Adrien et de Geneviève née Thierard.

Christophe Le Clercq,

fils de Robert le Clerc et de Marie de La Folie, Christophe Le Clercq,

fils de Robert le Clerc et de Marie de La Folie,

est laboureur

et marchand.

Le 20 juillet 1745, il

épouse Marie Catherine

Bourré (née en novembre

1725), fille du maréchal de forge Antoine

Bourré et de Catherine Ballin. Le 20 juillet 1745, il

épouse Marie Catherine

Bourré (née en novembre

1725), fille du maréchal de forge Antoine

Bourré et de Catherine Ballin.

|

Pierre Legent, tailleur d'habits né

vers 1719,

épouse Magdelaine

Symphorose Harmand.

Ils vont avoir au moins deux fils : Charlemagne (en 1756) et Benoît (en 1761).

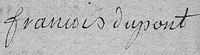

À la même

époque, François Dupont

(originaire de Grandvillers) épouse Marie Élisabeth Dévanneaux.

Tous deux sont veufs d'un premier mariage. À la même

époque, François Dupont

(originaire de Grandvillers) épouse Marie Élisabeth Dévanneaux.

Tous deux sont veufs d'un premier mariage.

Enfin, Abraham Morel

(né en 1728 à Cernoy, fils d'Abraham et de Marguerite née Le Roy) épouse Marie Anne Le

Vasseur (fille de François et de Marie Anne née de La Haye).

[Juridiquement, Cernoy dépend de Beauvais.]

Ils sont manouvriers.

|

La carte de Cassini

ci-dessus (1750) met en évidence notamment les villages

de Wacquemoulin et Moyenneville sur l'Aronde,

la route Paris-Lille, et les villes de Montdidier, Saint-Just et Compiègne.

|

Enfants de Christophe et Catherine Leclercq : Christophe Eutrope en avril 1746, Cyr

Jean Baptiste, Marie Marguerite Laurence en

juillet 1757, Marie

Antoinette Geneviève en mai 1761.

Le grand-père Robert le Clerc meurt en janvier 1759.

Laboureur et marchand

comme son père, Christophe

Eutrope Leclercq épouse Marie Françoise

Alloux (fille de Noël et de

Marie Anne née en 1748). Laboureur et marchand

comme son père, Christophe

Eutrope Leclercq épouse Marie Françoise

Alloux (fille de Noël et de

Marie Anne née en 1748).

|

Jean-François Dupont,

fils de François et de Marie Élisabeth, est tisserand en toile

(manouvrier comme ses parents). En 1781, il épouse Marie Anne Morel

(fille d'Abraham et de Marie Anne). Jean-François Dupont,

fils de François et de Marie Élisabeth, est tisserand en toile

(manouvrier comme ses parents). En 1781, il épouse Marie Anne Morel

(fille d'Abraham et de Marie Anne).

Benoît Legent

devient tailleur

comme son père (qui meurt en août 1780), mais aussi cultivateur. Benoît Legent

devient tailleur

comme son père (qui meurt en août 1780), mais aussi cultivateur.

En février 1782,

il épouse  Marie Antoinette

Leclercq, fille d'un laboureur du

village de Wacquemoulin (voir ci-contre ; elle est la soeur

de Christophe Eutrope). Marie Antoinette

Leclercq, fille d'un laboureur du

village de Wacquemoulin (voir ci-contre ; elle est la soeur

de Christophe Eutrope).

L'épouse s'établit dans le village de son mari.

|

Fils de Christophe Eutrope Leclercq et de Marie

Françoise, Denis Leclercq est né en mars 1777.

Il devient marchand et manouvrier.

|

Geneviève Legent

(née en 1782)

Marie Angadrème Dupont, fille

de Jean François Dupont et de Marie Anne Morel, naît en 1787.

|

Révolution française et

Empire à Moyenneville

Révolution française et

Empire à Moyenneville

En 1790, création du département de l'Oise.

À la Révolution, les frères Legent sont devenus cabaretiers. En 1793, Benoît et sa famille

habitent rue de la Place.

Marie Antoinette Geneviève meurt en mars 1796.

Mort de Benoît Legent en juin 1802.

À Wacquemoulin, Denis Leclercq

a épousé Marie Antoinette Geneviève Diu, mais elle meurt dès juillet 1804 (le 19 messidor de

l'an XII).

Il se remarie en janvier 1805

(le 3 pluviôse de l'an XIII), avec sa cousine germaine Geneviève Nicole Legent (comme

on l'a vu ci-dessus, leurs parents Christophe Eutrope Leclerc et

Marie Antoinette Geneviève Legent née Leclerc sont frère et sœur).

Leur fils Louis Joseph Denis

Leclercq naît en 1810.

Marie Angadrème Dupont a

un enfant d'un inconnu en mars

1812 : Louise Geneviève

Dupont.

En 1814, on voit

passer les armées napoléoniennes, notamment les Russes et les

Prussiens qui marchent sur Paris. Certains soldats quitteront leur

armée et resteront dans les villages.

À

Wacquemoulin, en 1814, Christophe Eutrope et Marie Françoise

résident rue des Fontaines. Cette dernière meurt au mois de

janvier.

Restauration des

Bourbon

Restauration des

Bourbon

À la Restauration, en octobre 1817,

la fille-mère Marie Angadrème Dupont épouse un certain "Frédéric Redivonne",

un déserteur polonais demeurant à Rouvillers (canton de

Saint-Just-en-Chaussée, également dans l'Oise). Il est né

en 1792 à "Draguenau" dans le palatinat de Połock,

sur la Dvina, en Pologne russe (aujourd'hui en Biélorussie).

Deux grandes batailles s'y sont déroulé en 1812 dans le cadre de la

campagne de Napoléon en Russie. Il devait donc faire partie des

effectifs qui ont repoussé les Français jusqu'à Paris en 1814.

Mort de Denis Leclercq en 1828.

Régime constitutionnel

Régime constitutionnel

En avril 1831, après la

mort du père, toute la famille est à la charge du charretier

Jean-Baptiste Carlier (*1804 ; avec sa femme Maxance Opportune,

*1909, et leur file Joseph Louis Prospère, *1827) : la veuve

Geneviève Nicole Legent, *1781, ménagère ; Marie Geneviève Legent,

*1807, domestique ; Louis Joseph Denis, *1810, manouvrier ; Marie

Julie Leclercq, *1814 ; Frédéric Pierre Thomas Leclercq, *1817). À

Moyenneville, on dénombre alors 432 habitants dans 112 maisons. 209

savent lire et écrire, 29 seulement lire.

Le 21 mari 1831 :

Mariage entre Louis Joseph

Leclercq et Louise

Geneviève Dupont, tous deux travailleurs

journaliers.

Virginie Leclercq.

Née en 1837.

Elle sera gantière puis domestique.

1855 : décès de Geneviève Legent et de Marie Angadrème Dupont (veuve

Redivonne).

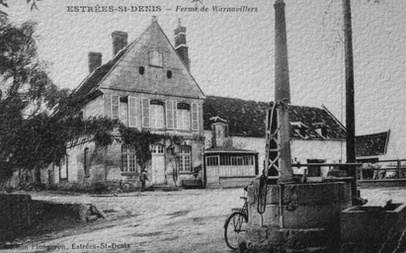

Le 26 juin 1858, Virginie Leclercq épouse Léopold

D'haenens, un immigré belge qui réside alors à Estrées-Saint-Denis, rue du Lion-Noir.

Manouvrier, il travaille comme charretier.

Virginie donne naissance à un fils, Gustave Édouard "d'Hauenens", le 27

août 1859 (à Estrées-Saint-Denis). Il est de nationalité

belge, comme son père.

Puis Virginie et Léopold s'établissent à Moyenneville, rue

Qui-Branle (à côté des parents de Virginie).

À Moyenneville, naissance de deux autres garçons : Paul Raymond

d'Hauenens, le 30 juin 1862 ; Octave Alfred d'Hauenens, le 16

décembre 1864.

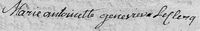

Estrées-Saint-Denis,

Moyenneville et Wacquemoulin.

Guerre franco-prussienne

Le 17 juillet 1870, la France déclare la guerre à la

Prusse. La population est appelée à verser des impôts

exceptionnels.

La guerre se passe très mal, et Napoléon III capitule à Sedan dès

le 2 septembre. Le 4,

l'Assemblée Nationale destitue Napoléon III et proclame la Troisième République.

Le

13 septembre, les troupes allemandes entrent dans le

département de l'Oise et atteignent Compiègne en milieu

d'après-midi.

Le

13 septembre, les troupes allemandes entrent dans le

département de l'Oise et atteignent Compiègne en milieu

d'après-midi.

Paris est assiégée. Le 7 octobre,

le ministre de l'Intérieur Léon Gambetta quitte la capitale en

ballon dans l'intention de se réfugier à Tours. Touché par des

balles prussiennes, il est contraint d'atterrir dans l'Oise (à

Épineuse).

Le 19 novembre, la

première armée prussienne forte de 40 000 hommes arrive dans

l'Oise.

Réquisitions

prussiennes dans les fermes (par Louis Ulysse Souplet).

Le 26 décembre, les

Allemand destituent le préfet nommé par Gambetta et le remplacent

par le baron von Schwartzkoppen.

Le 18 janvier 1871, à

Versailles, le roi de Prusse Guillaume Ier proclame l'Empire

allemand

Le 19 janvier, victoire

allemande à Saint-Quentin.

Le 28 janvier, signature d'un armistice entre le

gouvernement provisoire de la Troisième République et les

Allemands.

Des élections législatives ont lieu le 8 février. À Paris, Louis Blanc arrive en tête,

suivi de Victor Hugo, Léon Gambetta et Joseph Garibaldi.

L’Assemblée nationale se réunit à Bordeaux le 13 février. Jules Grévy est

porté à la présidence de l'Assemblée et Adolphe Thiers est élu

chef du gouvernement.

Le 13 février, les troupes d'occupation réclament une contribution

de guerre de 11 millions de francs au Conseil général de l'Oise

(les Allemands refusent d'abord de négocier et retiennent

prisonniers les membres du Conseil, qui seront finalement libérés

le 24 février contre versement de 2 millions de francs).

26 février : signature d'un second armistice à Versailles.

Le 18 mars 1871 : une insurrection éclate à Montmartre.

Construction de barricades.

Les Prussiens craignant que des troubles éclatent dans l'Oise comme

à Paris, toutes les villes ouvrières du département sont placées

sous étroite surveillance.

Le 30 mars, le drapeau

rouge de la Commune flotte sur l'hôtel de ville et sur tous les

monuments publics de Paris.

Dans l'Oise, la deuxième quinzaine d'avril est marquée par un

important reflux de Parisiens fuyant la capitale.

Le Traité de Francfort, qui met fin à la guerre franco-allemande,

est signé le 10 mai.

21-28 mai : semaine sanglante à Paris. Les troupes de

Versailles entrent par l'ouest, franchissent les barricades et

massacrent les insurgés.

La capitale est ravagée par les incendies. Derniers combats

sporadiques début juin, puis l'ordre se rétablit et la

reconstruction commence.

Au cours de cette période de troubles, après la naissance des trois

fils (entre 1866 et 1872), Virginie

et Léopold s'en vont à Paris.

Louis Joseph Denis Leclercq meurt à Moyenneville en 1872.

La liaison ferroviaire avec Amiens (via Montdidier) et

avec Compiègne (via Estrées-Saint-Denis), décidée en 1875,

n'ouvrira qu'en 1883, avec des gares à Estrées-Saint-Denis,

Moyenneville et Wacquemoulin.

Cet arbre récapitule

l'ascendance de Virginie Leclercq à Wacquemoulin (en brun) et

Moyenneville (en vert) depuis le XVIIe siècle.

Cet arbre récapitule

l'ascendance de Virginie Leclercq à Wacquemoulin (en brun) et

Moyenneville (en vert) depuis le XVIIe siècle.

Sources

Archives départementales de l'Oise

M. Graves, "Essai sur les voies romaines du département de

l'Oise", in M. de Caumont (éd.), Bulletin monumental, tome 6, 1840.

Au début des années

1740,

Au début des années

1740,  À la même

époque,

À la même

époque,

Révolution française et

Empire à

Révolution française et

Empire à  Restauration des

Bourbon

Restauration des

Bourbon

Le

13 septembre, les troupes allemandes entrent dans le

département de l'Oise et atteignent Compiègne en milieu

d'après-midi.

Le

13 septembre, les troupes allemandes entrent dans le

département de l'Oise et atteignent Compiègne en milieu

d'après-midi.