Familles bourgeoises d'Aix-en-Provence

Provence catalane

Entre 1112 et 1245, les rois

d'Aragon de la Maison de

Barcelone régnaient sur le comté de Provence.

En 1245, le comté passe aux mains de la Maison d'Anjou.

Provence

angevine

Provence

angevine

Au XIVe siècle, la famille Eyguesier est attestée à

partir de Pierre Eyguesier du Puyloubier,

au pied de la Sainte-Victoire. Ils sont alors éleveurs de bétail.

Dans les années 1370, un certain Gautier Burle,

sujet anglais, vient s'établir en la ville d'Aix.

En 1486, la Provence se sépare du Saint-Empire pour intégrer

le Royaume de France (sous Louis XI).

En 1615, un Sauvaire Burle né à Vauvenargues se marie à Aix avec une

demoiselle originaire de Seyne.

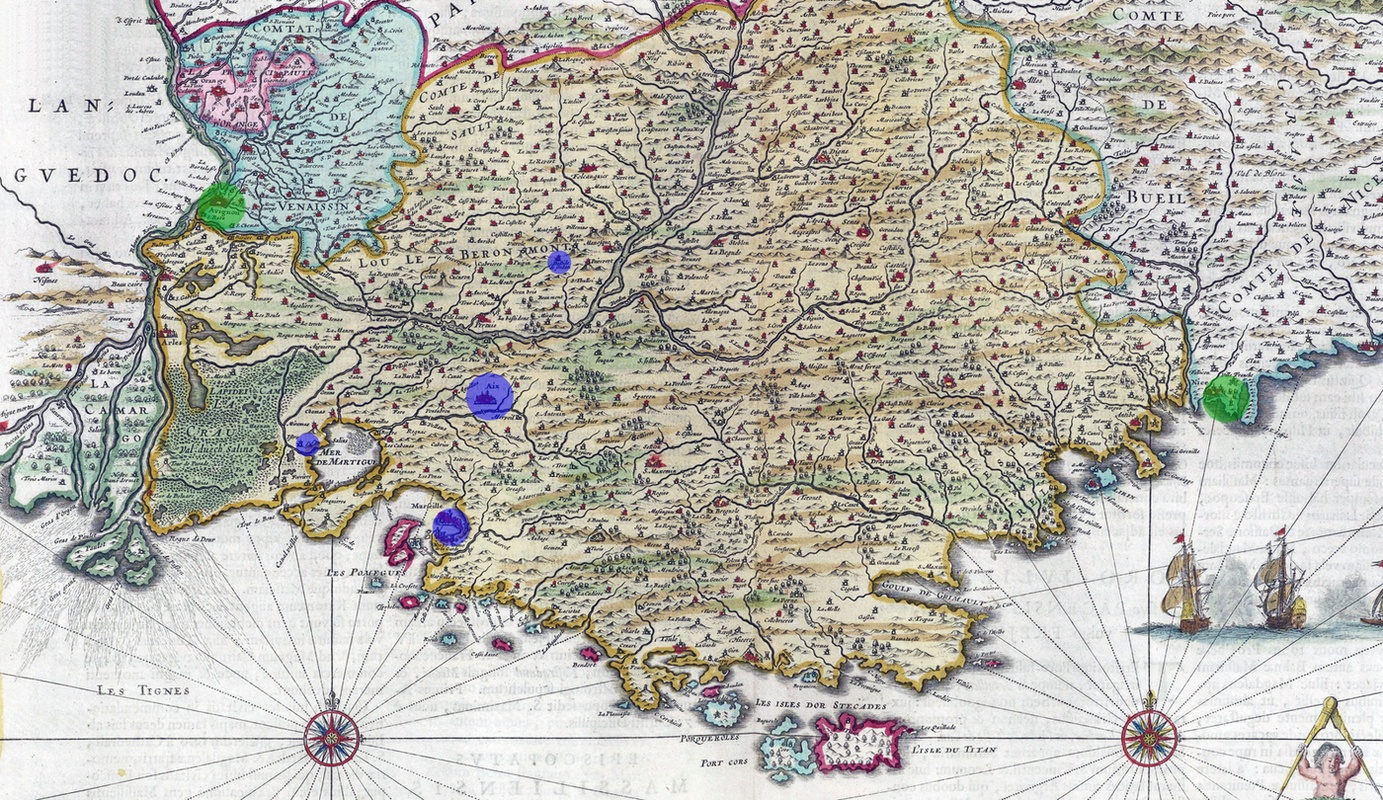

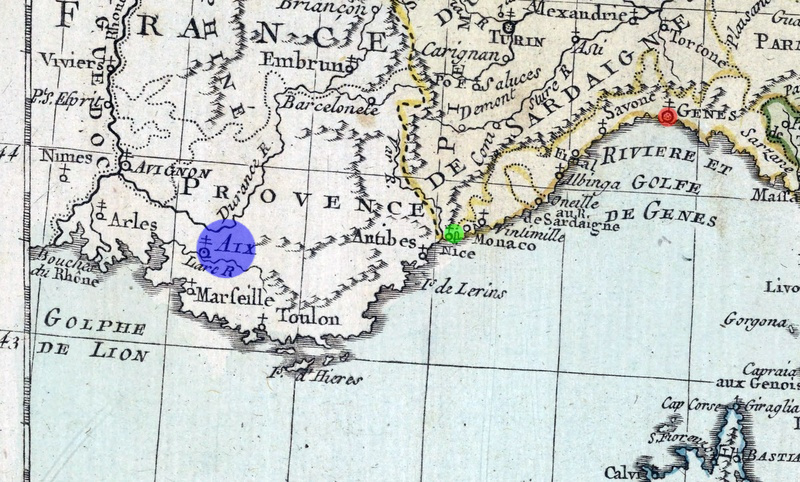

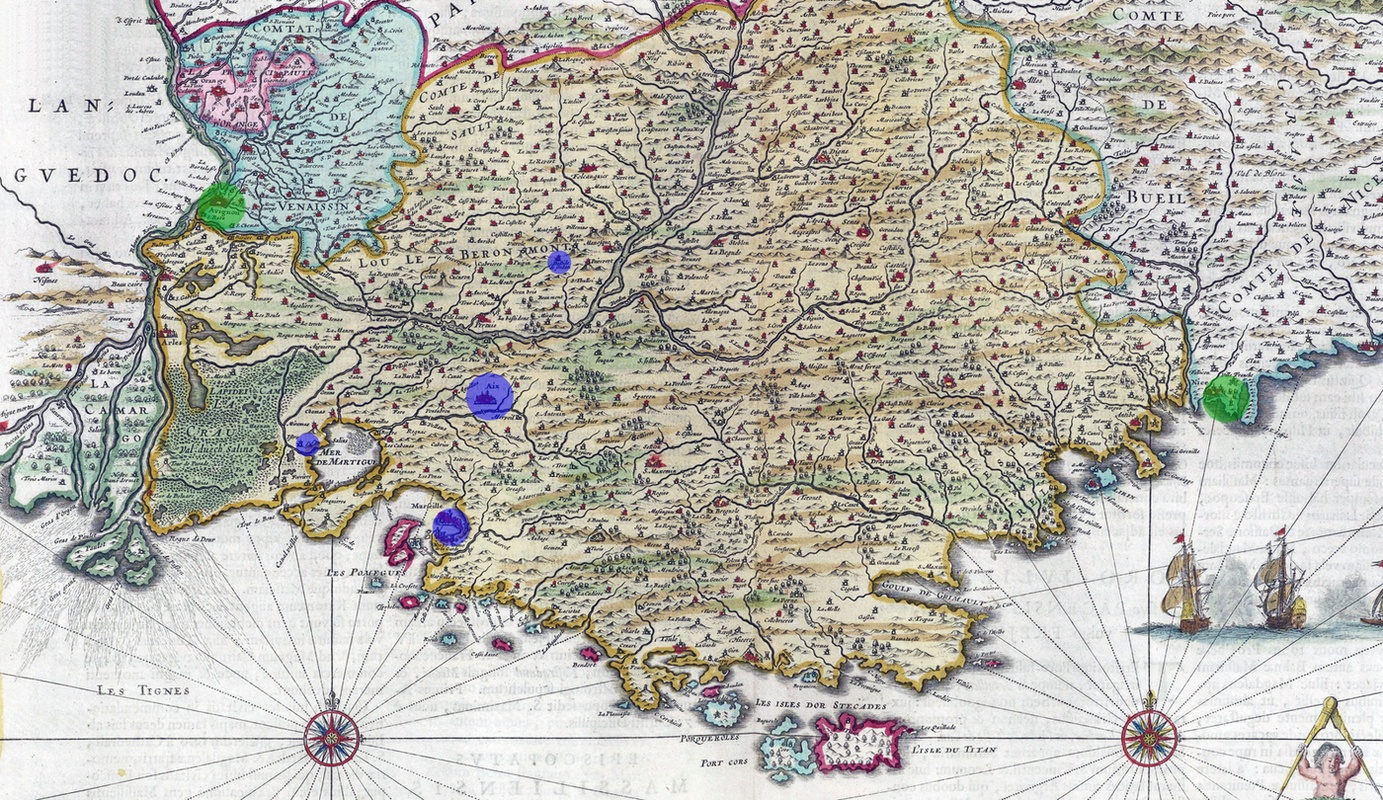

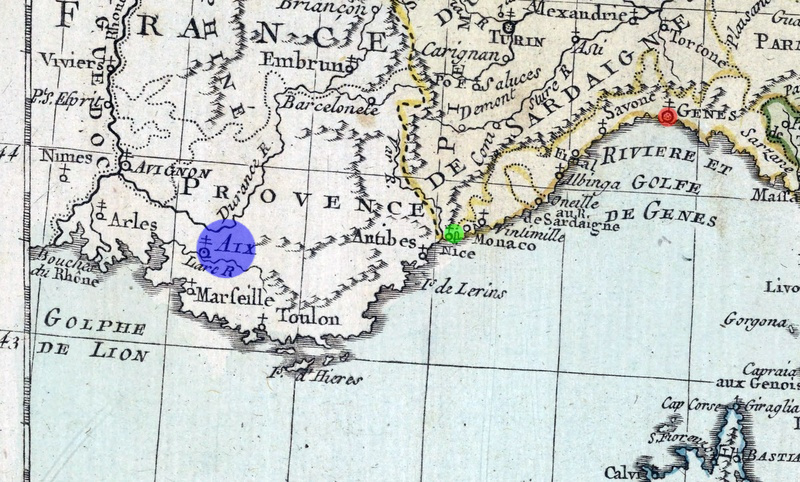

La Provence dans les

années 1660 (en jaune), entourée par le Languedoc, le Comtat

Venaissin (avec Avignon en vert), le Dauphiné au nord, et le

Comté de Nice à l'est (États de Savoie, avec Nice en vert).

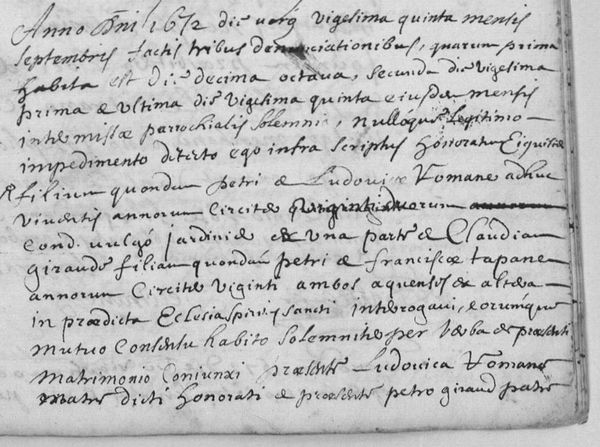

En septembre 1672, au Saint-Esprit, un Honoré

Eyguesier, fils de Pierre et de Louise Roman,

épouse une Claude Giraud :

Né l'année suivante, leur fils Pierre deviendra

travailleur et épousera en juillet 1698 une Marguerite

Garcin visiblement originaire de Champtercier,

en haute Provence (en tout cas, c'est là que le mariage est

célébré).

Quant à leur fille Thérèse, en 1719, elle épouse

en sa paroisse cathédrale de Saint-Sauveur un homme d'une autre

famille bourgeoise de la cité : le maître tailleur Joseph Sauvet,

déjà âgé de 46 ans. Elle en a 26.

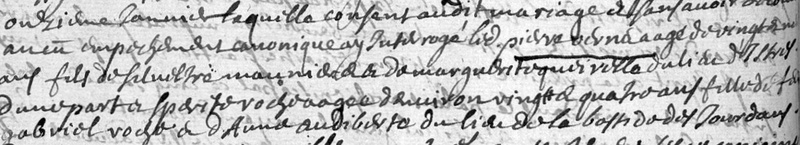

Charles Burle, fils de Sauvaire, s'est marié en 1696 à

Saint-Sauveur :

Sa fille Madeleine épousera en 1732 un François

Vernet, issu d'une famille bourgeoise d'Aix avec des

origines à Istres (étang de Berre,

petit point bleu ci-dessus) et à La Bastide des Jourdans (sur le versant du

Lubéron, au nord de la Durance, petit point bleu ci-dessus).

Il n'est pas exclu que ces

Vernet soient vaguement apparentés à la famille des peintres,

qui descendent d'un Claude Vernet né au Puy en Velay vers

1634 et marié à Avignon en 1664.

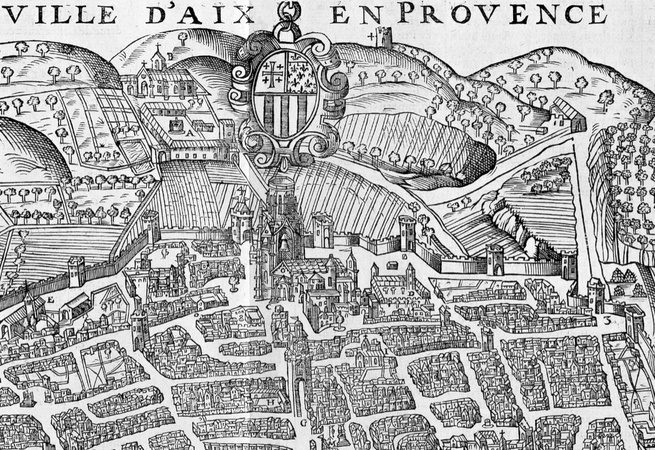

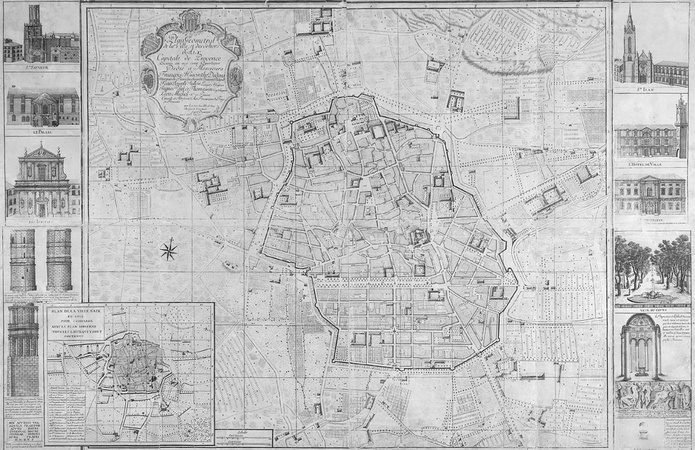

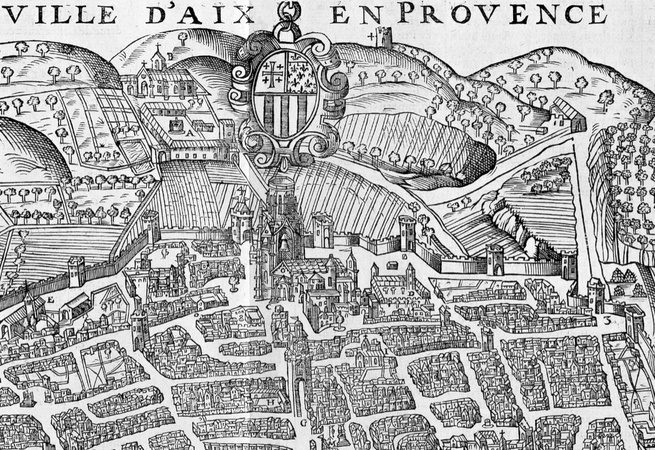

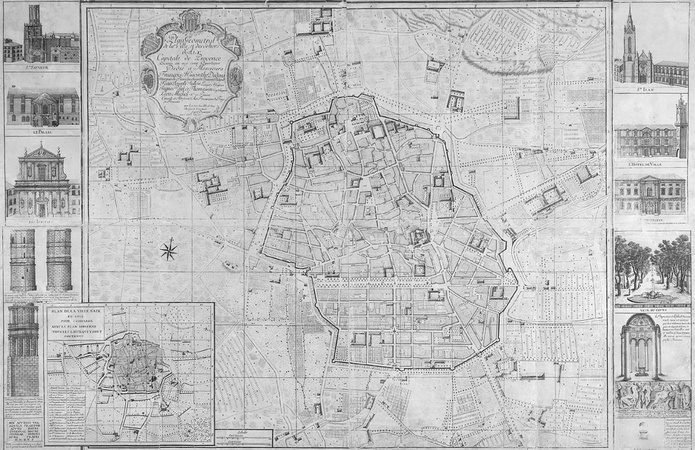

Deux représentations d'Aix à

l'époque. Les Sauvet résident alors dans le cœur historique

de la ville, paroisse cathédrale Saint-Sauveur.

Les Sauvet

entre Provence, Nice et Gênes

Dans les années 1750, leur fils Pierre Sauvet

est à son tour maître tailleur à Aix. [À droite : portrait

imaginaire vers 1770.]

Dans les années 1750, leur fils Pierre Sauvet

est à son tour maître tailleur à Aix. [À droite : portrait

imaginaire vers 1770.]

En novembre 1758, il épouse Rose Vernet (fille de François)

en la cathédrale Saint-Sauveur.

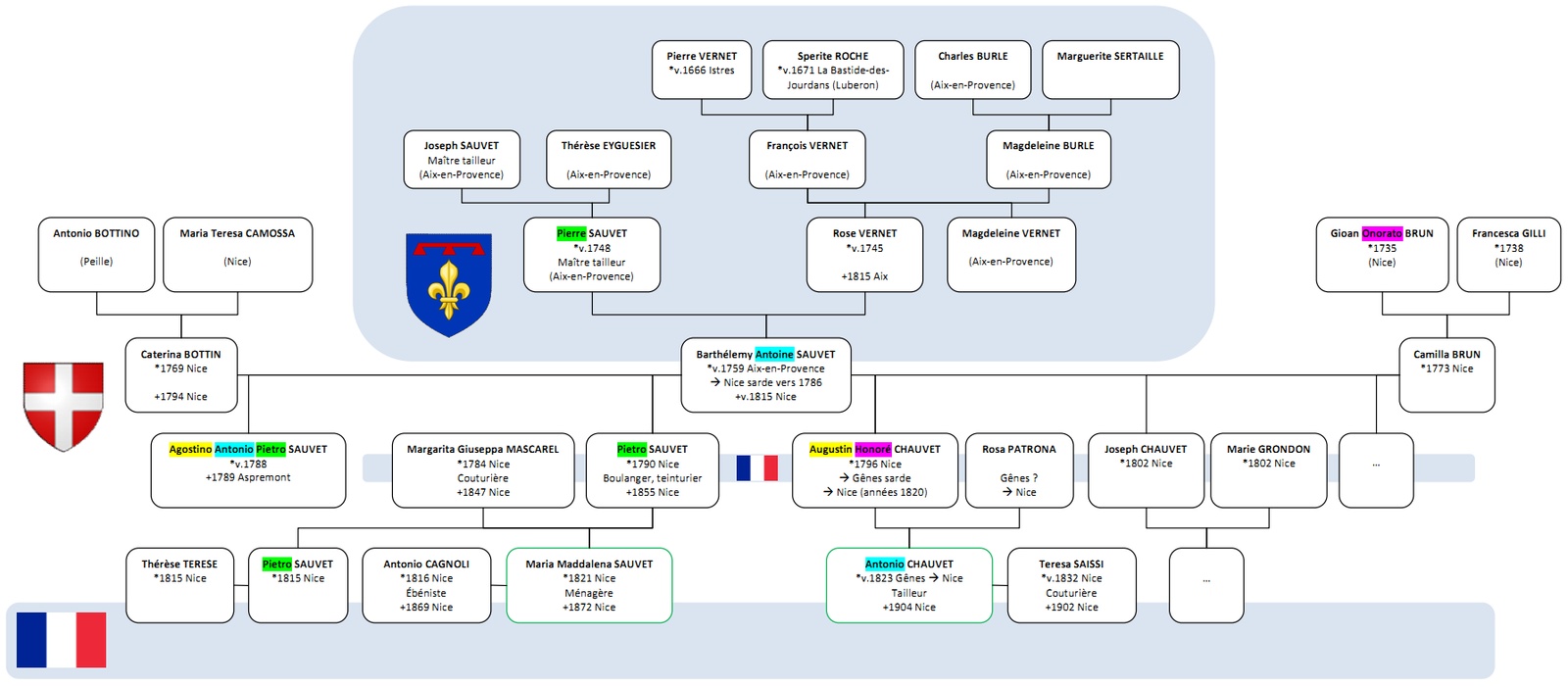

Leur fils Barthélemy Antoine Sauvet naît peu après, vers 1759.

L'atelier du tailleur dans l'Encyclopédie.

L'atelier du tailleur dans l'Encyclopédie.

Vers 1786, pour une raison

mystérieuse, Barthélemy quitte Aix, la Provence et la France.

Il a environ 27 ans.

Sans doute embarque-t-il à Marseille.

Du golfe du Lion à celui de

Gênes : Aix en bleu, Nice en vert et Gênes en rouge.

Du golfe du Lion à celui de

Gênes : Aix en bleu, Nice en vert et Gênes en rouge.

Comté

de

Nice

Comté

de

Nice

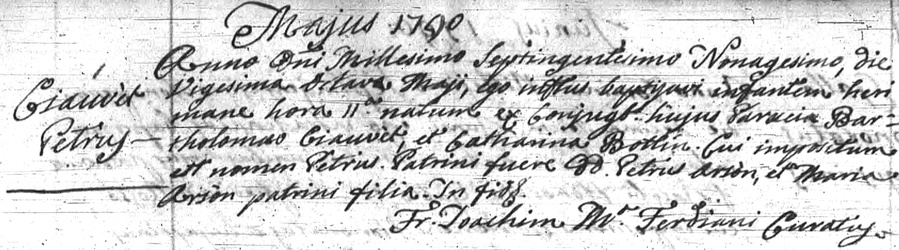

C'est ainsi que Barthélemy Sauvet s'établit à Nice (Royaume de Sardaigne), où il

exerce le métier de tailleur.

Sauvet étant un nom étranger, l'orthographe va poser pas mal de

problèmes dans les registres d'état civil. Dès lors, on va

rencontrer alternativement les formes Chauvet, Ciauvet

et Sauvet.

La confusion durera jusqu'au milieu du XXe

siècle, et se résoudra d'ailleurs par l'adoption officielle de

graphies contradictoires, selon les branches de la descendance,

devant divers tribunaux.

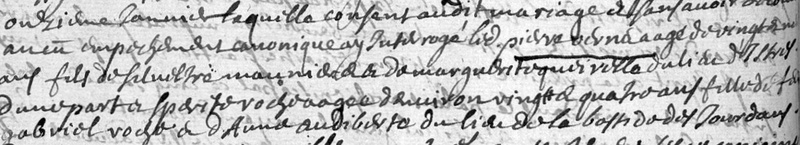

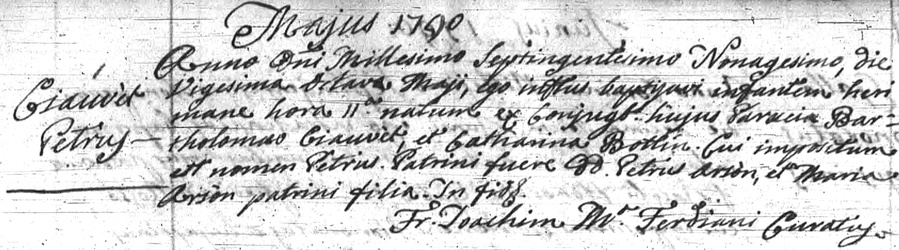

Le 24 novembre 1787,

en la cathédrale Sainte-Réparate, Barthélemy

se marie avec la jeune Niçoise Caterina Bottin (fille d'Antonio Bottino, originaire

de Peille, et de Maria Teresa Camossa).

Barthélemy et Catherine vivent sans doute quelque temps à Aspremont, où ils perdent leur premier

enfant (Agostino Antonio Pietro, décédé le 1er juillet 1789).

Ils s'établissent ensuite sur le territoire de la paroisse

Saint-Jacques, où ils ont bientôt un second fils : Pietro Sauvet, né le 27 mai 1790.

Occupation française

Guerre de 1792-1796

Les Français envahissent le Comté en septembre 1792, prenant

aussitôt Nice et Villefranche.

Les troupes françaises ont pris Aspremont sans résistance

dès septembre.

Dès le 31 janvier, les Français

revendiquent l'annexion du Comté, qu'ils proclament

"département des Alpes-Maritimes". La guerre va continuer en

montagne pendant plusieurs années. Dès le 31 janvier, les Français

revendiquent l'annexion du Comté, qu'ils proclament

"département des Alpes-Maritimes". La guerre va continuer en

montagne pendant plusieurs années.

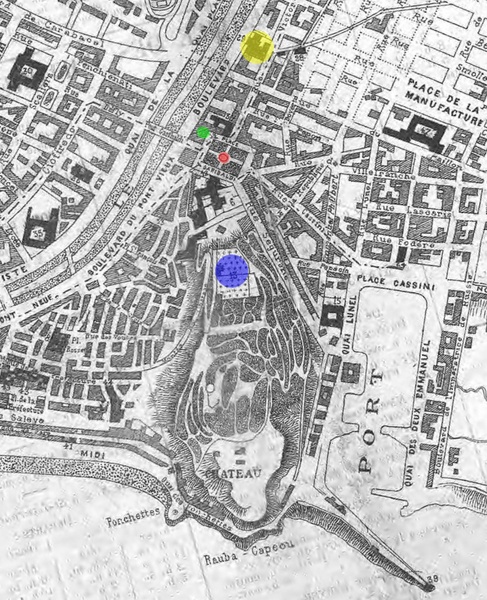

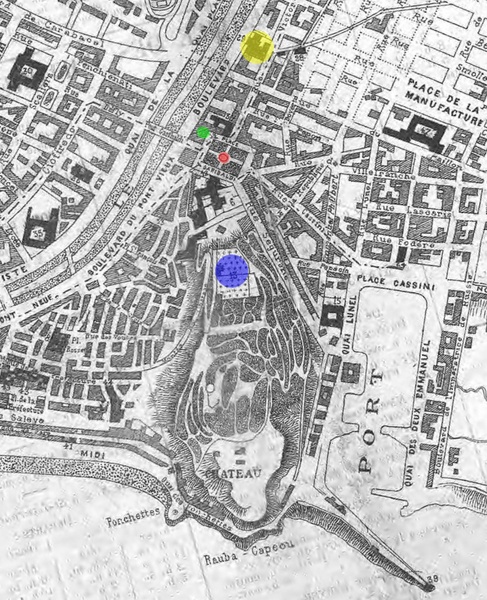

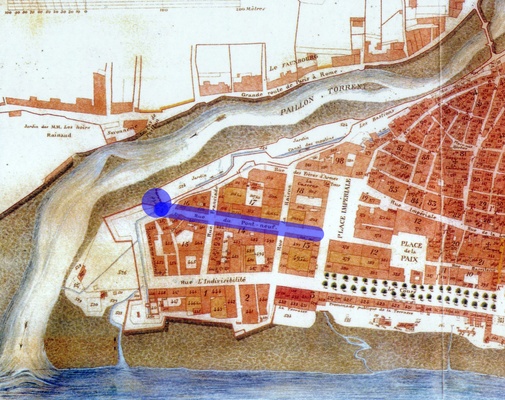

Sous l'occupation, les Sauvet résident à la "porte France,

section 4" (ou "porte Neuve", l'ancienne porte Saint-Éloi,

qui donne sur le Pré-aux-Oies, du côté du futur pont

Neuf) [la porte et la rue sont indiquées en bleu sur le plan

ci-dessus].

Catherine meurt le 18

mai 1794 ("29 floréal an 2"). Barthélemy se

remarie aussitôt (le 2 juin, "14 prairial an II"), avec Camille Brun, née

en 1773 (fille de Gioan Onorato Brun et de

Francesca Gilli).

Un premier demi-frère de Pierre, Agostino Onorato,

naît sous l'occupation le "16 nivôse an IV" (6 janvier 1796).

En avril, l'armistice de Cherasco entérine la cession

du Comté de Nice à la France révolutionnaire.

Dans le "département des Alpes-Maritimes"

Les autres enfants de Barthélemy et Camille naissent sous le

régime français par temps de paix, notamment Joseph (en 1802).

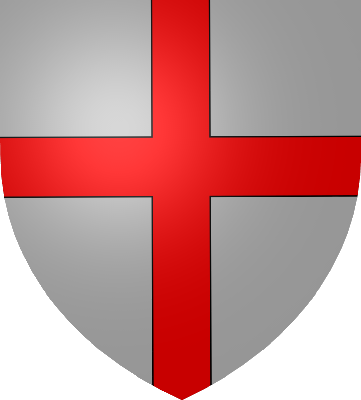

En mai

1804, Bonaparte se proclame "Empereur des

Français". Il élimine les symboles impériaux des armoiries

régionales : d'où le nouveau blason ci-contre attribué à la

ville de Nice, avec des abeilles et un soleil qui brille sur

un olivier et sur un citronnier. En mai

1804, Bonaparte se proclame "Empereur des

Français". Il élimine les symboles impériaux des armoiries

régionales : d'où le nouveau blason ci-contre attribué à la

ville de Nice, avec des abeilles et un soleil qui brille sur

un olivier et sur un citronnier.

Puis viennent d'autres enfants de Barthélemy et Camille,

notamment Françoise en septembre 1808 (qui épousera

en 1837 Pierre Bouet, avec lequel elle aura

plusieurs enfants dans les années 1840) et Marthe en juin 1813 (qui mourra

célibataire à l'âge de 27 ans).

Sous l'Empire, Pietro est boulanger. Le 2 septembre 1809,

il épouse Giuseppa Mascarel

(d'une famille de vermicelliers niçois de lointaine origine

piémontaise).

|

Restauration

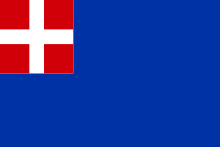

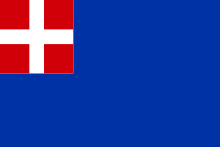

Les

États-Sardes

continentaux sont restitués aux Savoie en 1814, et l'ancienne république de Gênes y est

annexée par le Congrès de Vienne en 1815 (d'où le nouveau drapeau ci-contre).

Les

États-Sardes

continentaux sont restitués aux Savoie en 1814, et l'ancienne république de Gênes y est

annexée par le Congrès de Vienne en 1815 (d'où le nouveau drapeau ci-contre).

Si le premier enfant de Pietro

& Giuseppa est né sous l'Empire (Jean-Baptiste, vers

1813), il meurt dès 1816. Le second, Pietro, naît en 1815 (il se

mariera en 1846 avec une Thérèse Terese). Parmi les

enfants suivants, il faut mentionner surtout Maddalena, née et baptisée à

Sainte-Réparate le 9 avril 1821.

Pendant

ce

temps, à Gênes Pendant

ce

temps, à Gênes

Dans la première moitié des années 1820, à Gênes (Royaume de

Sardaigne), Agostino

Onorato et son épouse Rosa née Patrone ont un fils : Antonio

Chauvet.

Rosa est vraisemblablement génoise.

Agostino a-t-il émigré, seul, pendant l'occupation ? Ou

bien s'agit-il d'un déplacement au sein du royaume après le

congrès de Vienne ? et après la mort de son père ?

Toujours est-il qu'Antonio

Chauvet, demi-frère de Pietro et premier enfant de

sa mère, sera un sujet sarde né à Gênes, statut singulier au

sein de sa famille niçoise.

|

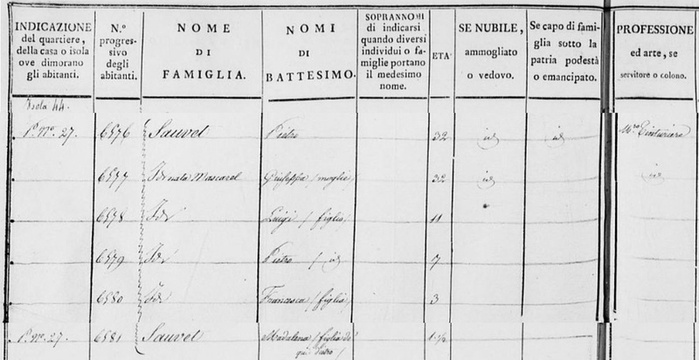

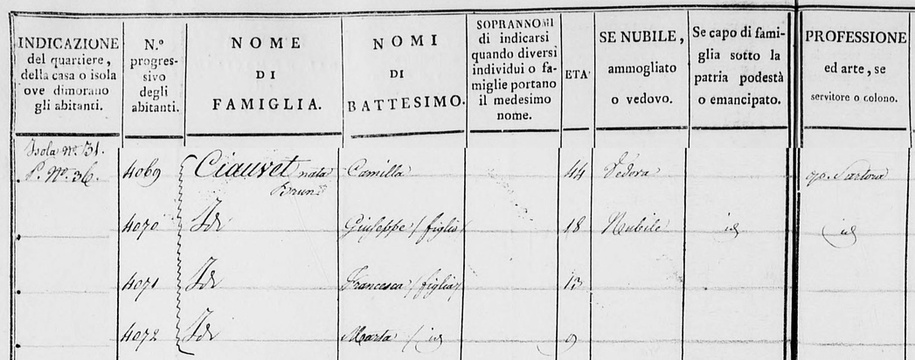

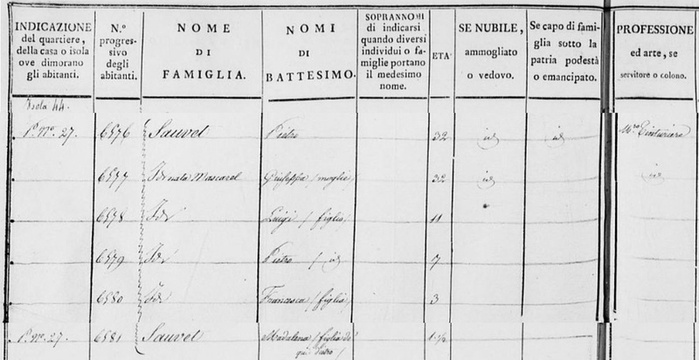

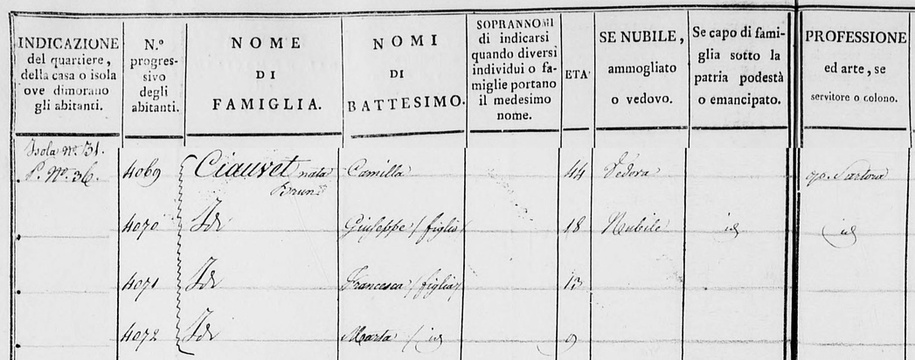

Lors du recensement de 1822, Pietro & Giuseppa habitent

avec leurs enfants dans la paroisse cathédrale, à la porte

27 de l'îlot 44 (entouré par les Bastions, la rue Centrale, la

rue du Collet et une actuelle impasse de la place Saint-François).

Maddalena grandit là avec ses frères Louis (11 ans) et Pierre

(7 ans), et sa grande sœur Françoise. Pietro est maintenant

teinturier. Son père (le tailleur Barthélemy) est mort

entre 1813 et 1822 : à la porte 36 de l'îlot 31 (devant

l'église paroissiale Saint-Jacques : rues Droite, du

Gesù, Benoît-Bunico et Place-Vieille), Camille

veuve Chauvet née Brun élève seule ses enfants (sauf

l'aîné, Agostino Onorato, alors à Gênes), qui sont donc le

demi-frère et les demi-soeurs de Pietro.

Dans le même cahier de

recensement, on remarque l'orthographe

Dans le même cahier de

recensement, on remarque l'orthographe Sauvet

pour la famille de Pietro, et Ciauvet

pour celle de sa belle-mère.

Dans les années 1820, après

ce recensement, Agostino Onorato

rentre à Nice avec Rosa et

leur fils Antonio (paroisse

Saint-Jacques). Ils vont avoir deux autres enfants : Francesca,

baptisée le 19 juillet 1829 ; Bartolomeo, baptisé le 16 juin 1833

(le parrain est Joseph Chauvet, sans doute l'oncle) ; mais

chacun mourra après quelques mois.

Joseph (autre demi-frère de Pierre) se marie au début des

années 1820 avec Marie Grondon, qui lui donnera une nombreuse

descendance.

En 1845, le 19 janvier,

Maddalena épouse l'ébéniste Antonio Cagnoli (elle a 21

ans, il en a 30). Lui aussi a une grand-mère paternelle

génoise, et un oncle né à Gênes : mais dans le cas des Cagnoli, l'exil génois remonte à la

guerre de 1792-1796. Tous deux vont quitter la vieille

ville, devenue particulièrement insalubre en ces années de

choléra, et fonder une famille dans les faubourgs

(Saint-Jean-Baptiste, Croix-de-Marbre). Les autres Chauvet restent

sur la rive gauche du Paillon.

Vers

l'unité

italienne

Vers

l'unité

italienne

En mars 1848, le roi Charles-Albert mobilise les 4/5 de

l'armée sarde (65.000 hommes) pour aller soutenir les Milanais qui

se soulèvent contre leur empereur Ferdinand Ier. Le 31 mars, le

commandant de la place de Nice appelle les contingents de cavalerie

des classes de 1816 à 1821 (L'Écho

des Alpes maritimes, 2 avril) ; en outre, les militaires en

congé sont invités à se présenter à Turin pour un enrôlement

volontaire. C'est dans ce

contexte que le roi adopte le tricolore des révolutionnaires :

le nouveau drapeau, reproduit ci-contre, restera en vigueur

dans le royaume jusqu'en 1946.

Cette première "guerre d'indépendance italienne" est un échec.

Charles-Albert capitule ; Victor-Emmanuel II lui succède sur le

trône à Turin.

Antonio Chauvet devient

tailleur, conformément à la tradition familiale. Le 15 mai 1853, à

St-Martin-St-Augustin, il épouse Thérèse Saissi, couturière

née à Nice vers 1832 (fille de Gioanni Francesco Saissi et de

Maria Camilla Alvarez). Antonio est illettré (l'acte fera l'objet

d'un jugement de rectification en 1885 en raison des

orthographes fluctuantes).

Pietro Sauvet (père de

Maddalena) meurt le 26

janvier 1855 à l'hôpital de la Sainte-Croix,

administré par les pénitents blancs. Initialement,

l'établissement fut créé par l'archiconfrérie

confrérie des pénitents blancs en 1636 (intra-muros, à

l'emplacement de l'actuel 5 rue Zanin), avec onze

lits, dans le but d'accueillir et de guérir les malades

(à l'exception des fous, des contagieux, des vénériens

et des incurables). Depuis 1849 (et aujourd'hui encore), il

se trouve dans la paroisse Saint-Roch, sur la route de Turin

(38 rue Victor, alias avenue de la République).

|

Premier enfant d'Antonio et Teresa : Jean-Baptiste Chauvet,

le 19 février 1859

(baptisé le lendemain à Saint-Martin-Saint-Augustin).

En avril, Victor-Emmanuel se lance dans une seconde "guerre

d'indépendance italienne" contre les Autrichiens. Cette fois, il

s'est arrangé pour avoir le soutien militaire des Français. Du coup,

la campagne est un succès : la Lombardie est annexée aux

États-Sardes [carte ci-contre].

Conformément à l'accord contracté en juillet 1858

(entre Cavour, chef du gouvernement des États-Sardes, et

Bonaparte, empereur des Français), ratifié en janvier 1859 par

Victor-Emanuel II et publié par surprise en mars 1860, le Comté de Nice et

la Savoie sont cédés à Napoléon III en échange de l'aide

militaire apportée par la France en Lombardie.

Cession à la France

L'armée française

entre dans Nice le 1er avril

et un référendum est improvisé deux semaines plus

tard.

L'armée française

entre dans Nice le 1er avril

et un référendum est improvisé deux semaines plus

tard.

Aucun Chauvet ne participe au scrutin. Apparemment, étant né à

Gênes (qui se trouvait pourtant dans le même pays que Nice, dans les

années 1820), Antonio est considéré comme Italien ; de

même que son fils, Jean-Baptiste, semble-t-il, en tant que fils

d'Italien. À moins que ce soit un choix de leur part, lors de

l'annexion ? En tout cas, comme on va le voir, le régime français

les traite en étrangers.

Deuxième enfant d'Antoine et Thérèse : Thérèse Chauvet, le 14 septembre 1869 (31 rue

Pairolière, Nice).

Devenue "place Napoléon" en 1860, l'ancienne place Victor est

renommée "place Garibaldi" le 13

septembre 1870, suite à la capitulation de Bonaparte

et à la proclamation de la république.

Maddalena Sauvet veuve

Cagnoli meurt en mars 1872, à l’âge

de 48 ans.

|

Antonio et son fils

Jean-Baptiste, place Garibaldi

Antonio et son fils

Jean-Baptiste, place Garibaldi

Le 1er octobre 1884, Jean-Baptiste fils d'Antonio

(donc cousin d'Élie Ferdinand Cagnoli)

épouse Gabrielle Guiraud, fille d'un teinturier.

Leur fils Antoine Chauvet voit le jour le 6 mai 1889 (au 11 rue Paradis) ; mais la mère

meurt une semaine plus tard, le 13 mai.

Ces années-là, Jean-Baptiste est "caissier de banque", "employé",

puis "représentant de commerce" et "négociant".

Ses parents achètent un appartement au 4 place Garibaldi. Veuf,

il vit chez eux, avec son petit Antoine et sa sœur Thérèse,

couturière.

Sur l'image ci-contre (détail d'une photo de Giletta), le

numéro 4 est l'immeuble du fond, dont on voit deux des trois arcades

sous un balcon.

En 1891, érection

du monument à Garibaldi sur la place qui porte son nom (conformément

à l'engagement pris par le conseil municipal dès le mois

de juin 1882, le jour même où l'on apprit sa mort). Il est

inauguré le 4 octobre.

Sur le plan de Nice en 1891 : le

domicile en vert et le monument à Garibaldi en rouge ; en outre,

l'hôpital de la Sainte-Croix est indiqué en rouge, et le

cimetière en bleu.

Sur le plan de Nice en 1891 : le

domicile en vert et le monument à Garibaldi en rouge ; en outre,

l'hôpital de la Sainte-Croix est indiqué en rouge, et le

cimetière en bleu.

À droite, inauguration du monument à Garibaldi [photo

Giletta].

En 1897, Jean-Baptiste

figure dans l'annuaire national de l'Union fraternelle du Commerce

et de l'Industrie, sous la catégorie "Renseignements commerciaux,

escompte et recouvrement".

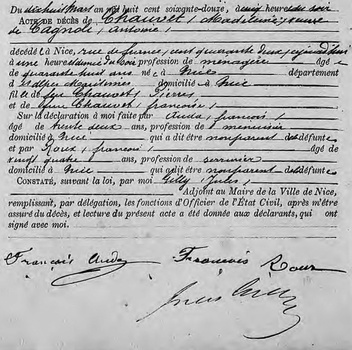

Selon le recensement de 1901,

Antonio est "italien", tandis que sa femme est "française". Celle-ci

meurt le 13 janvier 1902.

Thérèse quitte le foyer en septembre

1903, lorsqu'elle épouse un jeune veuf, Joseph

Ottogalli, employé de commerce.

En 1904, curieusement,

Antonio est "citoyen français" (y a-t-il eu une naturalisation

? de même, il semblerait que Jean-Baptiste soit naturalisé en 1908).

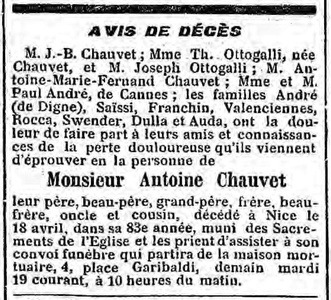

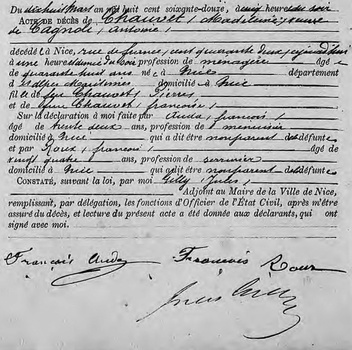

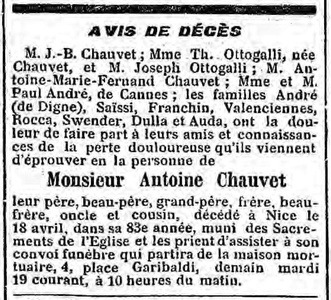

Antonio Chauvet meurt

le 17 avril 1904 à

son domicile. Ci-contre : l'avis de décès dans L'Éclaireur du

lendemain.

Une concession à perpétuité est acquise au cimetière

du Château.

Curieusement, la pierre tombale est entièrement

rédigée en italien. Cette caractéristique n'est

pas rare dans ce cimetière, vu que de nombreuses tombes sont

antérieures à 1860, mais c'est tout de même inhabituel,

voire audacieux, sous la Troisième République

française. C'est aussi le cas de la tombe de Jean-Baptiste

Toselli (†1885), ou de celle de Joseph André (†1903).

|

Après la mort des parents, Jean-Baptiste et son fils Antoine restent

seuls dans l'appartement de la place Garibaldi.

Ci-contre : portrait d'Antoine

Chauvet (cousin d'Éloi

Cagnoli) sur la tombe familiale au cimetière du Château.

Ci-contre : portrait d'Antoine

Chauvet (cousin d'Éloi

Cagnoli) sur la tombe familiale au cimetière du Château.

Sources :

Archives départementales des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes

Anciennes

familles de Provence

Provence

angevine

Provence

angevine

Dans les années 1750, leur fils Pierre Sauvet

est à son tour maître tailleur à Aix. [À droite : portrait

imaginaire vers 1770.]

Dans les années 1750, leur fils Pierre Sauvet

est à son tour maître tailleur à Aix. [À droite : portrait

imaginaire vers 1770.]

Comté

de

Nice

Comté

de

Nice

Dès le 31 janvier, les Français

revendiquent l'annexion du Comté, qu'ils proclament

"département des Alpes-Maritimes". La guerre va continuer en

montagne pendant plusieurs années.

Dès le 31 janvier, les Français

revendiquent l'annexion du Comté, qu'ils proclament

"département des Alpes-Maritimes". La guerre va continuer en

montagne pendant plusieurs années.

En mai

1804, Bonaparte se proclame "Empereur des

Français". Il élimine les symboles impériaux des armoiries

régionales : d'où le nouveau blason ci-contre attribué à la

ville de Nice, avec des abeilles et un soleil qui brille sur

un olivier et sur un citronnier.

En mai

1804, Bonaparte se proclame "Empereur des

Français". Il élimine les symboles impériaux des armoiries

régionales : d'où le nouveau blason ci-contre attribué à la

ville de Nice, avec des abeilles et un soleil qui brille sur

un olivier et sur un citronnier.  Les

États-Sardes

continentaux sont restitués aux Savoie en 1814, et l'ancienne république de Gênes y est

annexée par le Congrès de Vienne en 1815 (d'où le nouveau drapeau ci-contre).

Les

États-Sardes

continentaux sont restitués aux Savoie en 1814, et l'ancienne république de Gênes y est

annexée par le Congrès de Vienne en 1815 (d'où le nouveau drapeau ci-contre).

Vers

l'unité

italienne

Vers

l'unité

italienne

L'armée française

entre dans Nice le 1er avril

et un référendum est improvisé deux semaines plus

tard.

L'armée française

entre dans Nice le 1er avril

et un référendum est improvisé deux semaines plus

tard.

Antonio et son fils

Jean-Baptiste, place Garibaldi

Antonio et son fils

Jean-Baptiste, place Garibaldi