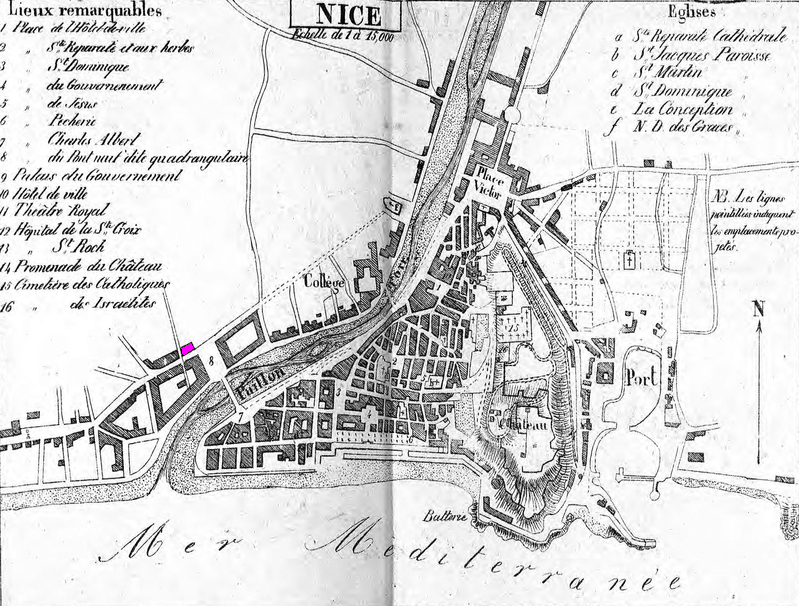

Nicæa civitas

Nicæa civitas  Nicæa civitas

Nicæa civitas

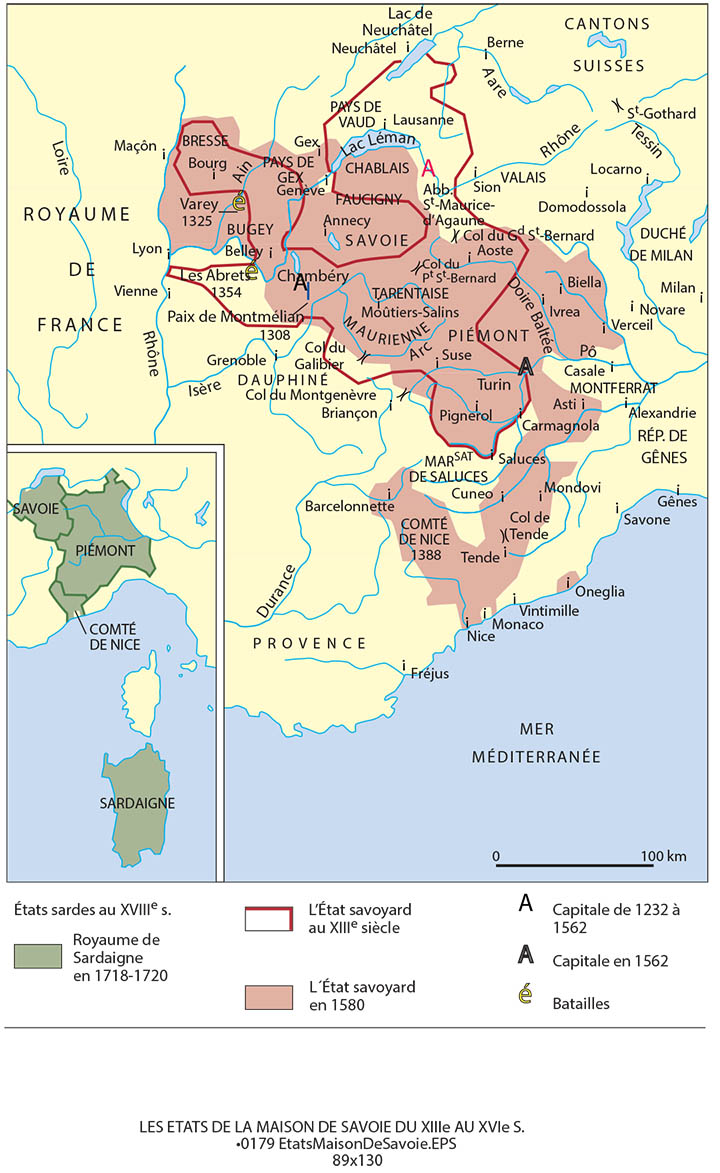

règne de

Charles II (1504-1553)

règne de

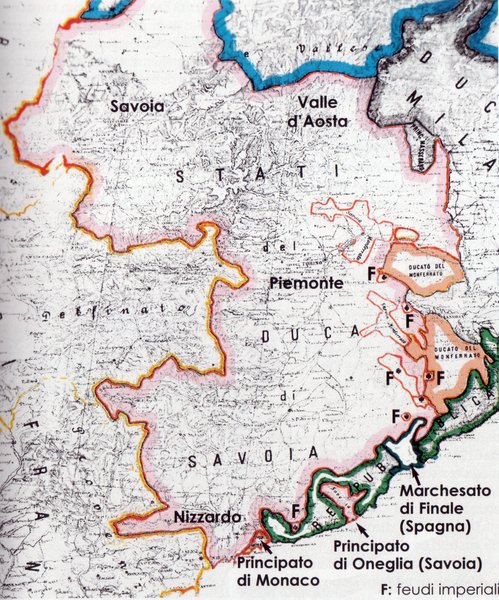

Charles II (1504-1553) En

1536, le duc Charles II se

trouve pris dans un conflit géopolitique et familial entre le roi de

France François Ier [ci-contre, à droite] et

l'empereur Charles V de Habsbourg [à gauche]. Son

duché étant dans la sphère d'influence du Saint-Empire, les

troupes françaises envahissent la Savoie et une partie du Piémont.

Le

duc s'échappe avec sa famille et ses biens les plus précieux,

notamment

le Saint-Suaire (acquis par la famille de Savoie en 1452,

lorsque son héritière Marguerite de Charny en fit don à la

duchesse Anne, épouse de Louis Ier ; en 1502, Philibert II le Beau

le fit transférer au palais ducal de

Chambéry, dans la Sainte-Chapelle).

En

1536, le duc Charles II se

trouve pris dans un conflit géopolitique et familial entre le roi de

France François Ier [ci-contre, à droite] et

l'empereur Charles V de Habsbourg [à gauche]. Son

duché étant dans la sphère d'influence du Saint-Empire, les

troupes françaises envahissent la Savoie et une partie du Piémont.

Le

duc s'échappe avec sa famille et ses biens les plus précieux,

notamment

le Saint-Suaire (acquis par la famille de Savoie en 1452,

lorsque son héritière Marguerite de Charny en fit don à la

duchesse Anne, épouse de Louis Ier ; en 1502, Philibert II le Beau

le fit transférer au palais ducal de

Chambéry, dans la Sainte-Chapelle).  Charles

II et sa famille se réfugient d'abord à Verceil, puis à Nice en 1537.

Charles

II et sa famille se réfugient d'abord à Verceil, puis à Nice en 1537.  La Chapelle du Saint-Suaire. Fondée en 1620, la Confrérie du Saint-Suaire commémore le passage du linceul dans la ville. |

|

|

|

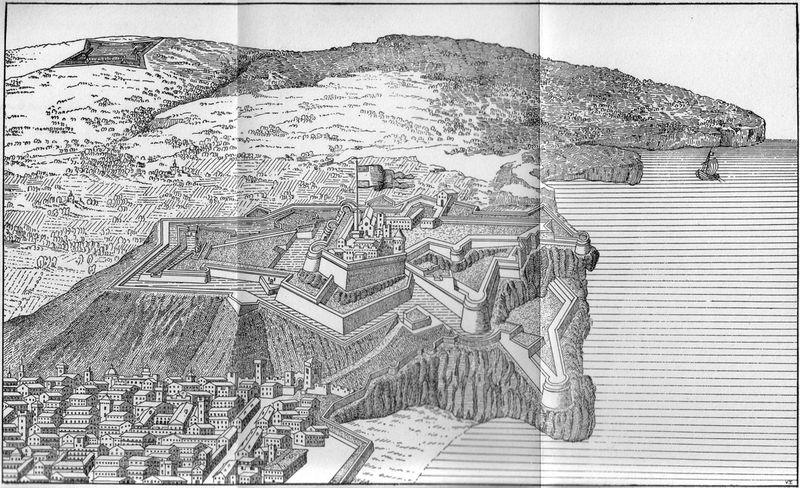

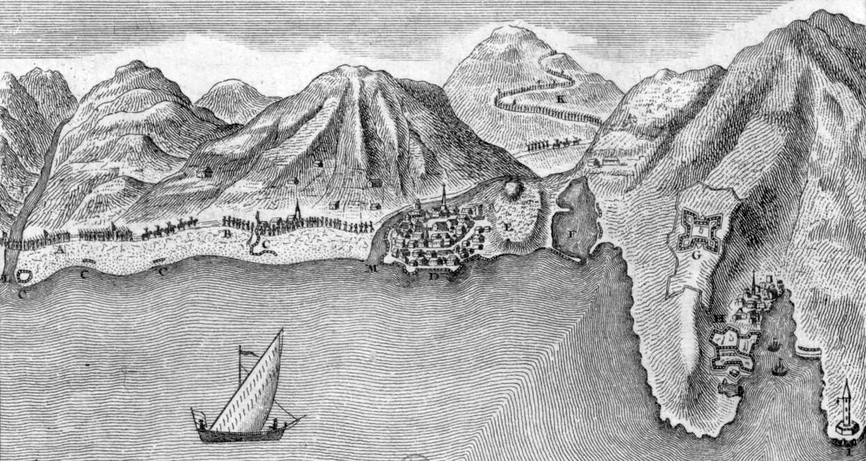

| Le Siège de Nice en 1543

(vu par les Turcs). |

Boulet commémorant le siège de 1543 (rue Droite). | Monument à Catherine Ségurane, héroïne du siège de Nice (projet non réalisé et bas-relief actuel). |

Le fort de Montalban, sur le mont Boron, destiné à défendre les villes et ports de Nice et de Villefranche, à l'entrée de la route de Turin. |

|

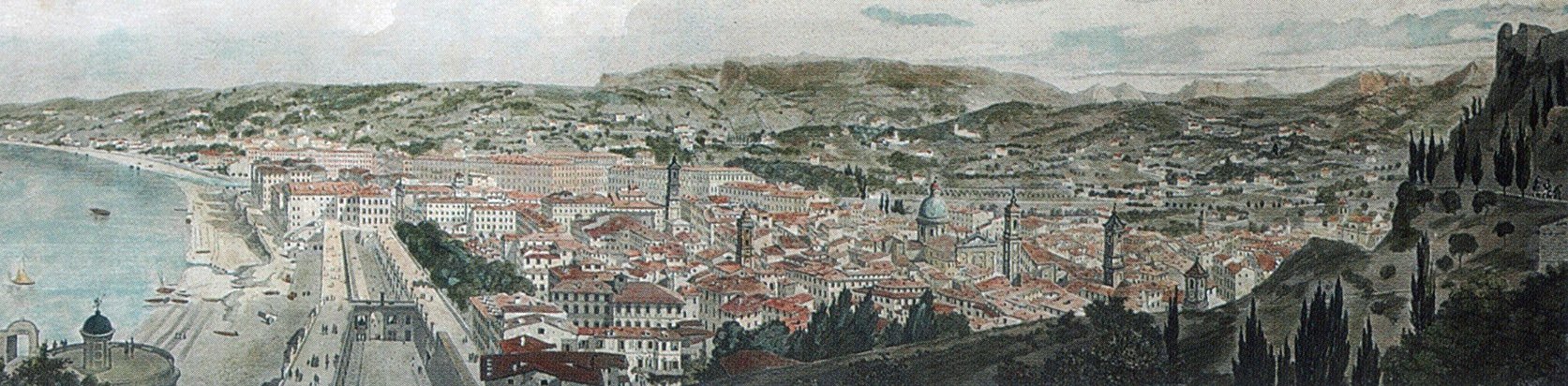

Villefranche et Nice vues du mont Boron. |

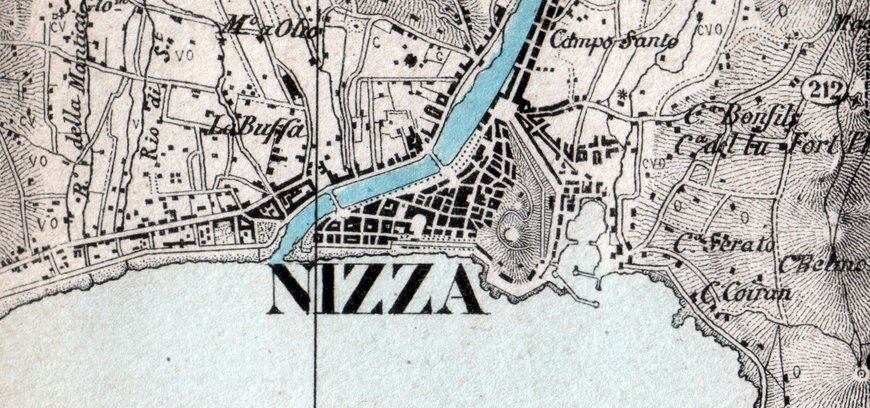

Nice et la vallée du Paillon en direction de Turin. |

L'occupation prend fin en 1713 avec la signature du traité d'Utrecht, qui rend le

Comté de Nice à la Maison de Savoie (sauf la viguerie de

Barcelonnette, cédée à la France), qui gagne par la même occasion

le royaume de Sicile.

L'occupation prend fin en 1713 avec la signature du traité d'Utrecht, qui rend le

Comté de Nice à la Maison de Savoie (sauf la viguerie de

Barcelonnette, cédée à la France), qui gagne par la même occasion

le royaume de Sicile.

règne de

Charles-Emmanuel III (1730-1773)

règne de

Charles-Emmanuel III (1730-1773)Le 2 avril 1744, une armée franco-espagnole traverse le Var et marche sur Nice, qui capitule rapidement.

L'alliance austro-sarde lance une contre-offensive en octobre-novembre 1746 : les Français sont chassés du Comté, et l'armée alliée traverse le Var à son tour pour occuper la Provence pendant quelques mois. Puis les troupes franco-espagnoles réoccupent le Comté (sauf Saorge) jusqu'à 1748.

En 1748 : traité d'Aix-la-Chapelle

règne de

Victor-Amédée III (1773-1796)

règne de

Victor-Amédée III (1773-1796)

Le 28 septembre 1792, l'armée française

qui menaçait depuis quelque temps à Saint-Laurent-du-Var franchit la

frontière et emprunte la route de France en direction de Nice.

Épouvantée, la population a quitté la ville avec l'armée, en

direction de l'Escarène, pour chercher refuge dans les montagnes et

en Piémont. Le général d'Anselme

[ci-contre], s'attendant à des combats, avance

prudemment. Les Français avancent sans difficulté, jusqu'au

pont du Magnan, où il va y avoir des affrontements, quelques

volontaires s'étant réunis pour tenter de s'opposer à l'invasion.

Le 28 septembre 1792, l'armée française

qui menaçait depuis quelque temps à Saint-Laurent-du-Var franchit la

frontière et emprunte la route de France en direction de Nice.

Épouvantée, la population a quitté la ville avec l'armée, en

direction de l'Escarène, pour chercher refuge dans les montagnes et

en Piémont. Le général d'Anselme

[ci-contre], s'attendant à des combats, avance

prudemment. Les Français avancent sans difficulté, jusqu'au

pont du Magnan, où il va y avoir des affrontements, quelques

volontaires s'étant réunis pour tenter de s'opposer à l'invasion.

Le

lieutenant-colonel André Masséna

[ci-contre] participe activement à l'invasion du

Comté. Il met tout son zèle dans la répression des résistants, avec

beaucoup de succès puisqu'il connaît bien son pays natal.

Le

lieutenant-colonel André Masséna

[ci-contre] participe activement à l'invasion du

Comté. Il met tout son zèle dans la répression des résistants, avec

beaucoup de succès puisqu'il connaît bien son pays natal.

règne

de Victor-Emmanuel Ier (1814-1821)

règne

de Victor-Emmanuel Ier (1814-1821)

En 1827, la corporation des serruriers de

la ville fait ériger sur la place Carlo-Felice un monument pour

commémorer la visite du roi. Il s'agit d'une petite colonne en

alliage de fer et de pierre blanche, avec un aigle à sa base et un

monogramme royal à son sommet (le monument sera supprimé en 1861). [Ci-dessous

: porte et place Carlo Felice ; avec le monument des Serruriers

sur une peinture d'époque.]

En 1827, la corporation des serruriers de

la ville fait ériger sur la place Carlo-Felice un monument pour

commémorer la visite du roi. Il s'agit d'une petite colonne en

alliage de fer et de pierre blanche, avec un aigle à sa base et un

monogramme royal à son sommet (le monument sera supprimé en 1861). [Ci-dessous

: porte et place Carlo Felice ; avec le monument des Serruriers

sur une peinture d'époque.]

règne

de Charles-Albert (1831-1849)

règne

de Charles-Albert (1831-1849)

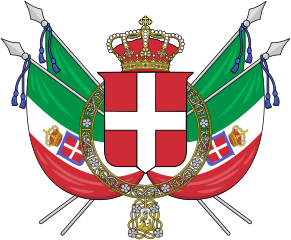

règne de

Victor-Emmanuel II (1849-1860)

règne de

Victor-Emmanuel II (1849-1860) Député dès 1848, Camillo Benso, comte de Cavour [portrait à

droite], devient ministre, puis chef du gouvernement

des États de Savoie en 1852

(et le restera jusqu'à sa mort en 1861).

Député dès 1848, Camillo Benso, comte de Cavour [portrait à

droite], devient ministre, puis chef du gouvernement

des États de Savoie en 1852

(et le restera jusqu'à sa mort en 1861).

|

L'accord est ratifié à Turin en janvier 1859.

En avril, le royaume de Sardaigne entre en guerre

contre l'Autriche. Le 13 mai, les troupes impériales

françaises entrent dans Nice. Hercule Trachel,

"L'arrivée du 2e Régiment de Cuirassiers français à

Nice en 1859" [Acadèmia

Nissarda]. La scène se passe au pied du

Monument des Juifs.

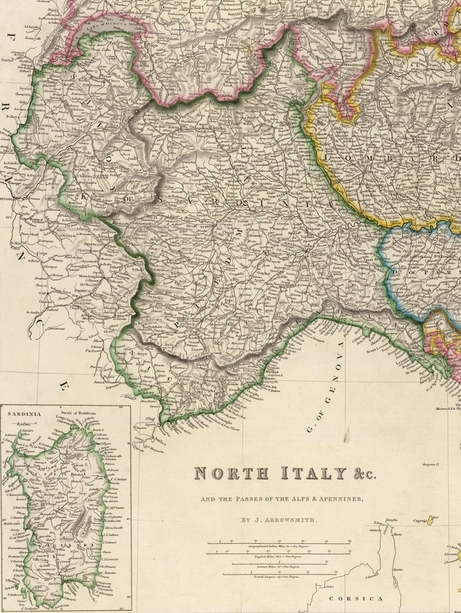

Ci-dessus : les États-Sardes à l'issue de la Deuxième Guerre d'Indépendance italienne (fin 1859)

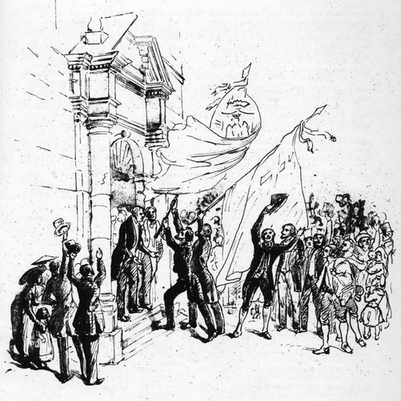

Or Louis-Napoléon Bonaparte tient à faire valider l'opération par un plébiscite, pour lui donner un semblant de légitimité. Le roi est bien embarrassé : en effet, aux élections législatives de mars 1860, les Niçois viennent d'élire deux députés hostiles à l'annexion (dont Garibaldi). Le 1er avril, les deux premiers bataillons de l'armée française arrivent à Nice et de grandes fêtes sont organisées pour célébrer le changement de souveraineté. Vittorio Emanuele demande alors solennellement à ses sujets de Nice et de Savoie de bien vouloir, s'ils lui sont fidèles, lui faire la grâce de voter pour la France. Les 15 et 16 avril, on procède au plébiscite (sous contrôle de l'armée française, donc, et avec un bulletin unique, en langue étrangère : "OUI"), qui valide l’annexion du Comté de Nice à la France. |

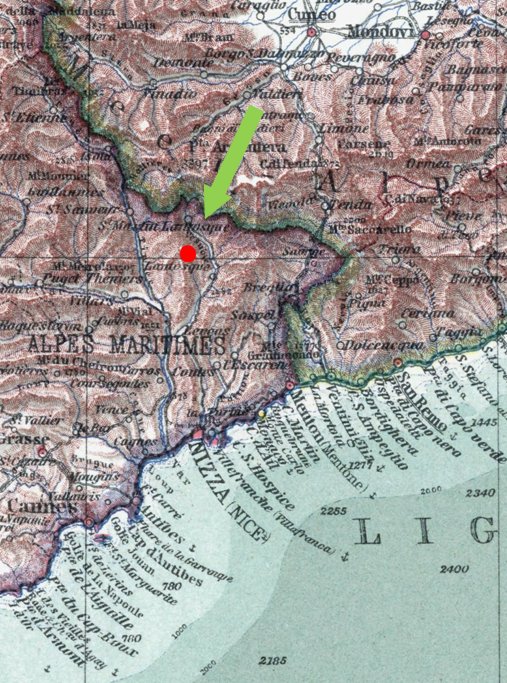

Le 14 juin 1860, la cession est définitive. L'ancien Comté de Nice fusionne avec l'arrondissement de Grasse pour former le nouveau département des Alpes-Maritimes (notion héritée de l'Empire romain, qui était déjà chère à Napoléon Ier) :

Sous le

régime impérial francais, le Palais royal devient le siège de la

Préfecture des Alpes-Maritimes. La place quadrangulaire devient

"place Masséna", symbole fort de colonisation, en l'honneur de

l'invasion française de 1792. Deux monuments dédiés à la gloire du

roi Carlo Felice sont éliminés dès 1861 : celui des

Juifs (pont Neuf) et celui des Serruriers (place Charles-Félix). En

1869, inauguration de la statue de Masséna, dans un square

qui vient d'être construit sur le Paillon à mi-chemin entre les deux

ponts (ci-contre - photo SC octobre 2012).

Sous le

régime impérial francais, le Palais royal devient le siège de la

Préfecture des Alpes-Maritimes. La place quadrangulaire devient

"place Masséna", symbole fort de colonisation, en l'honneur de

l'invasion française de 1792. Deux monuments dédiés à la gloire du

roi Carlo Felice sont éliminés dès 1861 : celui des

Juifs (pont Neuf) et celui des Serruriers (place Charles-Félix). En

1869, inauguration de la statue de Masséna, dans un square

qui vient d'être construit sur le Paillon à mi-chemin entre les deux

ponts (ci-contre - photo SC octobre 2012).

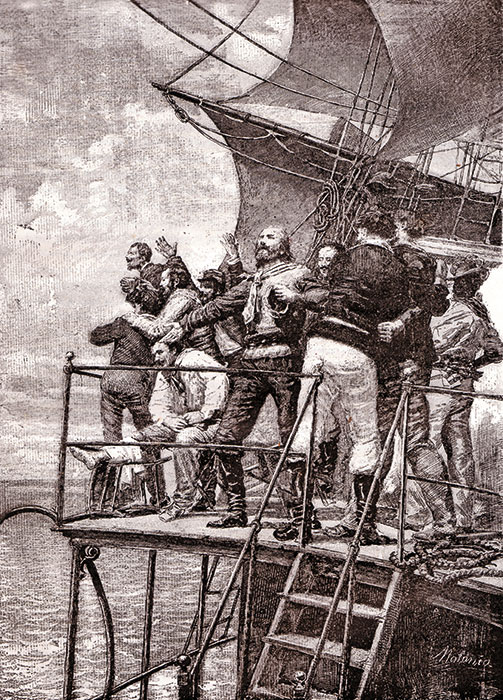

Le 28 janvier 1871,

Thiers signe un armistice avec la Prusse. Des élections législatives

sont organisées dans la hâte le 8 février 1871. À Nice, les

4 candidats élus sont trois séparatistes (Garibaldi en tête),

totalisant 74 % des suffrages, suivis de Dufraisse, sensiblement

derrière. Le soir même, une première manifestation acclame ces

résultats.

Le 28 janvier 1871,

Thiers signe un armistice avec la Prusse. Des élections législatives

sont organisées dans la hâte le 8 février 1871. À Nice, les

4 candidats élus sont trois séparatistes (Garibaldi en tête),

totalisant 74 % des suffrages, suivis de Dufraisse, sensiblement

derrière. Le soir même, une première manifestation acclame ces

résultats. En plus de Nice, Garibaldi a été élu député (sans s'être porté candidat) en Côte-d'Or, à Paris et à Alger. À Paris, il arrive en quatrième position derrière Louis Blanc, Léon Gambetta et Victor Hugo. Face à ses détracteurs qui lui reprochent sa "nationalité italienne" (Garibaldi est né à Nice sous l'occupation française) et veulent invalider son élection, il décline ses mandats. Il est encore élu en Algérie lors des élections supplétives, ce que l'Assemblée invalide de nouveau, en mars, pour le même prétexte de nationalité. Victor Hugo proteste, n'est pas écouté, démissionne par solidarité.Le 30 avril, les élections municipales confirment la tendance en désignant le nouveau maire, Alfred Borriglione, qui avait dû s'exiler lors de la répression de février.

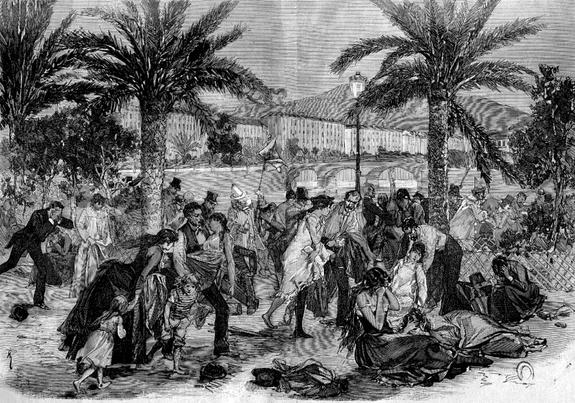

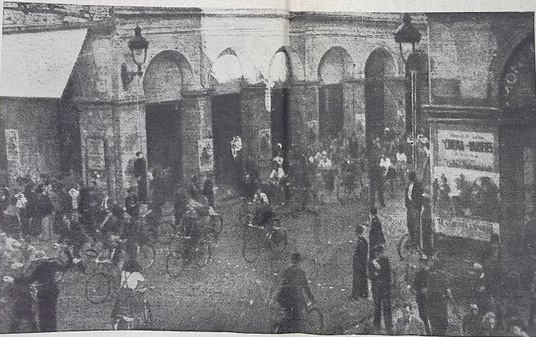

| Le

23 février 1887, mercredi des Cendres, un puissant

séisme réveille la région. Les oscillations se produisent de

5h48 à 8h30. Celle de 6h10, d'une magnitude de 6,3, dure 30

secondes. Le foyer est sans doute situé au large de San

Remo. Au total, la catastrophe aura fait 640 morts dans la

région. Les plus gros dégâts sont constatés en Ligurie. À Nice, on dénombre 2 morts et 22 blessés, et plus de 5000 maisons sont touchées, dont une totalement écroulée et 34 partiellement.  Rassemblement après les premières secousses du 23 février 1887. [Gravure parue dans La République illustrée, 19 mars 1887.] |

Le

24 avril 1890, Sadi Carnot est en visite officielle à

Nice, ce qui constitue une grande première depuis Napoléon

III. À l'occasion de cette visite officielle, Élie a reçu

commande d'un buvard destiné à être offert au président :   Sadi Carnot et son buste érigé place Cassini en 1895. Après la Provence et la Corse, le président embarque sur le cuirassé "Le Formidable". Il accoste à Villefranche, d'où il est escorté jusqu'à Nice et reçu en grande pompe : défilé militaire sur la place Masséna, réceptions et visites aux hôpitaux, au port et au Château, soirée de gala... Le côté diplomatique de son bref séjour est plus confidentiel : au Palais des rois sardes (devenu le siège de la Préfecture des Alpes-Maritimes), il aurait rencontré le grand-duc Nicolas de Russie, ainsi que le roi Léopold II de Belgique. Dès le lendemain, le voyage se poursuit dans les Alpes. Après cette visite présidentielle, Nice sera la première ville de France, en 1895, à ériger un monument à Sadi Carnot : il s'agit d'un buste placé dans un petit jardin de la place Cassini (futur place Île-de-Beauté, du côté de la rue Cassini). |

|

|

![[photo Cagnoli 1918]](1918-monument_centenaire.jpg)

![[photo Cagnoli]](1918-1919-quai.jpg)

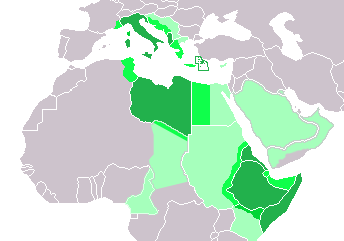

![[photo Cagnoli

avril 1931]](1931-spahis.jpg) Juste avant l'inauguration de la grande Exposition coloniale de Paris le 6 mai 1931, le président de la République Gaston Doumergue, en fin de mandant, se rend en Tunisie (15-16 avril). Il s'arrête à Nice le 9 avril avant d'embarquer sur le croiseur "Colbert" à Villefranche. Sa visite fait l'objet d'une grande fête coloniale dans les rues de la ville. Ici, l'escadron de spahis passe devant la rue Paradis. |

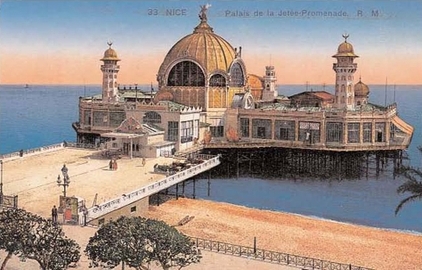

![[photo Cagnoli

1931-1932]](1932-tritons.jpg) L'hiver 1932 est exceptionnellement froid. Dans le jardin Albert-Ier, de la glace se forme sur la Fontaine des Tritons. (En arrière-plan, le second casino de la Jetée-Promenade.) |

![[photo Cagnoli

1935]](1935-promenade.jpg) La Promenade des Anglais et le casino en 1935. |

![[photo Cagnoli

septembre 1938]](1938-plaza.jpg) Élie, fils d'Éloi, au jardin Albert-Ier, devant l'Hôtel Plaza, en septembre 1938. L'hôtel a été construit vers 1850, et sa façade de 140 mètres le long a été modifiée par l'architecte Charles Dalmas vers 1900-1910. |

La "drôle de guerre"

La "drôle de guerre"

Pendant ce temps, l'Italie est

entrée en guerre le 10 juin aux côtés de

l'Allemagne. Pendant ce temps, l'Italie est

entrée en guerre le 10 juin aux côtés de

l'Allemagne. La guerre européenne a ravivé les conflits entre la France et la Maison de Savoie et remis sur le tapis la question des frontières. Après deux semaines de guerre entre les deux voisins, un armistice est signé le 24 à la Villa Incisa (à Olgiata, près de Rome) : il cède Menton et Fontan à l'Italie, et définit une zone démilitarisée de 50 km de large du côté français. Mussolini à Menton (1er juillet 1940)

|

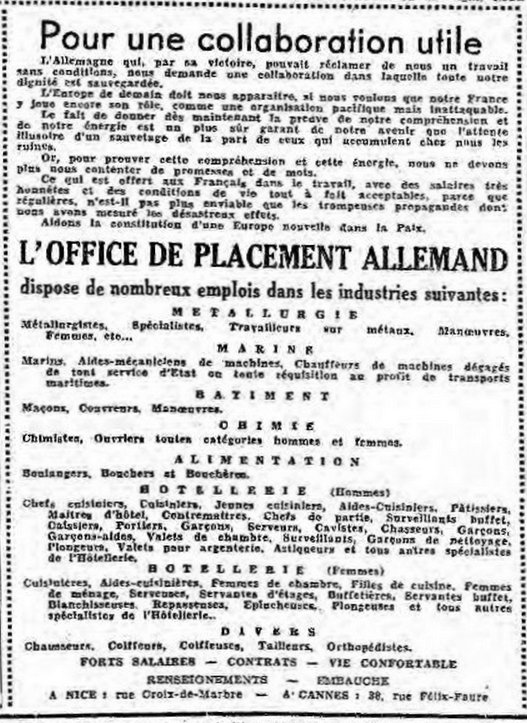

Dans

la DMZ

Dans

la DMZ

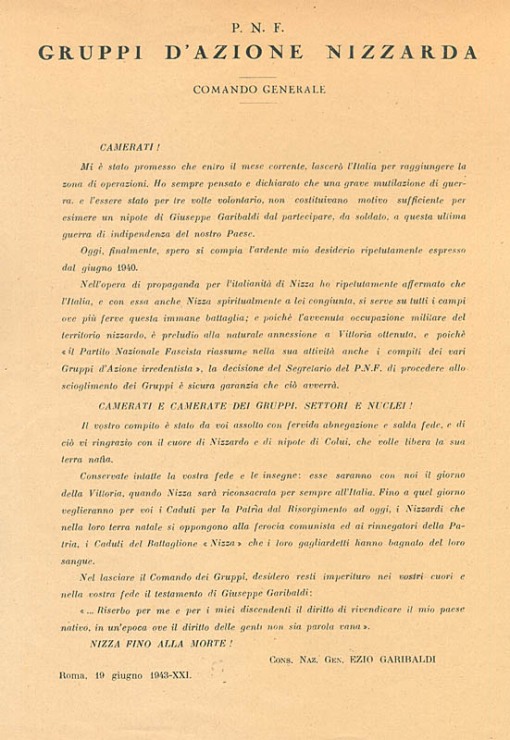

Sous

l'occupation italienne

Sous

l'occupation italienne

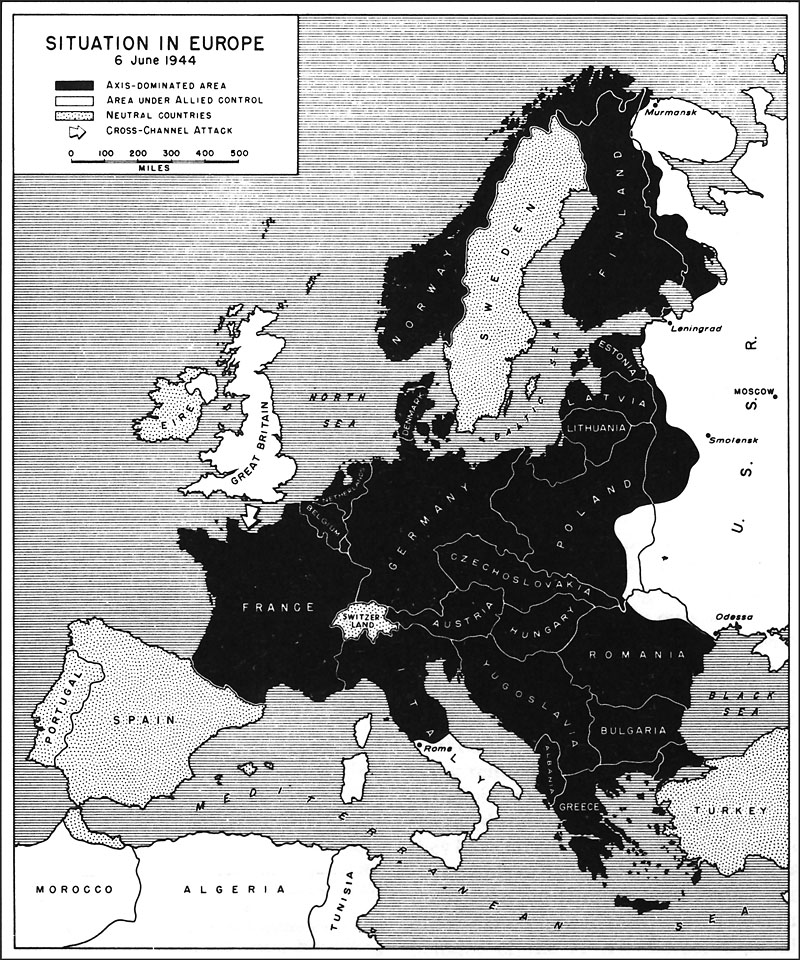

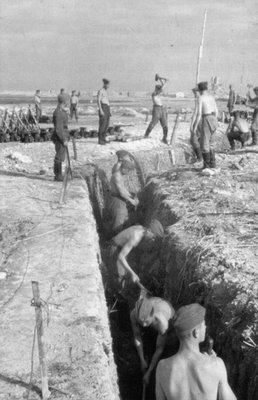

Sous l'occupation

allemande

Sous l'occupation

allemande

![[photo Cagnoli

1944]](1944-rueParadis.jpg)

Entre le 13 et le 27 août 1944,

un "avion fantôme" survole Nice à basse altitude, toutes les

nuits, largant une bombe légère de temps en temps. Au total, on

relève 35 impacts de bombes de 15 kg. Des immeubles

sont touchés dans les environs de la rue Paradis : rue Masséna,

rue de la Buffa, rue Maccarani, place Grimaldi (impacts encore

visibles sur la façade du grand immeuble au nord de la place), rue

Alphonse-Karr, place Masséna et rue Maréchal-Pétain (aujourd'hui "de

la Liberté"). On s'étonne que la DCA allemande n'ouvre pas le feu

sur cet avion non identifié. (En fait, il s'agissait

vraisemblablement d'un Fieseler "Storch" basé à l'aérodrome de

Villanova d'Albenga, commandité par les autorités militaires

allemandes de la région niçoise pour s'assurer que les prescriptions

d'occultation étaient bien respectées : si la surveillance montrait

un non-respect des règles, la zone illuminée était bombardée.)

Entre le 13 et le 27 août 1944,

un "avion fantôme" survole Nice à basse altitude, toutes les

nuits, largant une bombe légère de temps en temps. Au total, on

relève 35 impacts de bombes de 15 kg. Des immeubles

sont touchés dans les environs de la rue Paradis : rue Masséna,

rue de la Buffa, rue Maccarani, place Grimaldi (impacts encore

visibles sur la façade du grand immeuble au nord de la place), rue

Alphonse-Karr, place Masséna et rue Maréchal-Pétain (aujourd'hui "de

la Liberté"). On s'étonne que la DCA allemande n'ouvre pas le feu

sur cet avion non identifié. (En fait, il s'agissait

vraisemblablement d'un Fieseler "Storch" basé à l'aérodrome de

Villanova d'Albenga, commandité par les autorités militaires

allemandes de la région niçoise pour s'assurer que les prescriptions

d'occultation étaient bien respectées : si la surveillance montrait

un non-respect des règles, la zone illuminée était bombardée.)

Sous

l'occupation américaine

Sous

l'occupation américaine

![[photo Cagnoli 1946]](1946-ruines.jpg)